„REQUIEM FÜR EINE VERLORENE SPRACHE“. Ein Geburtstagbrief an Gerhard Roth

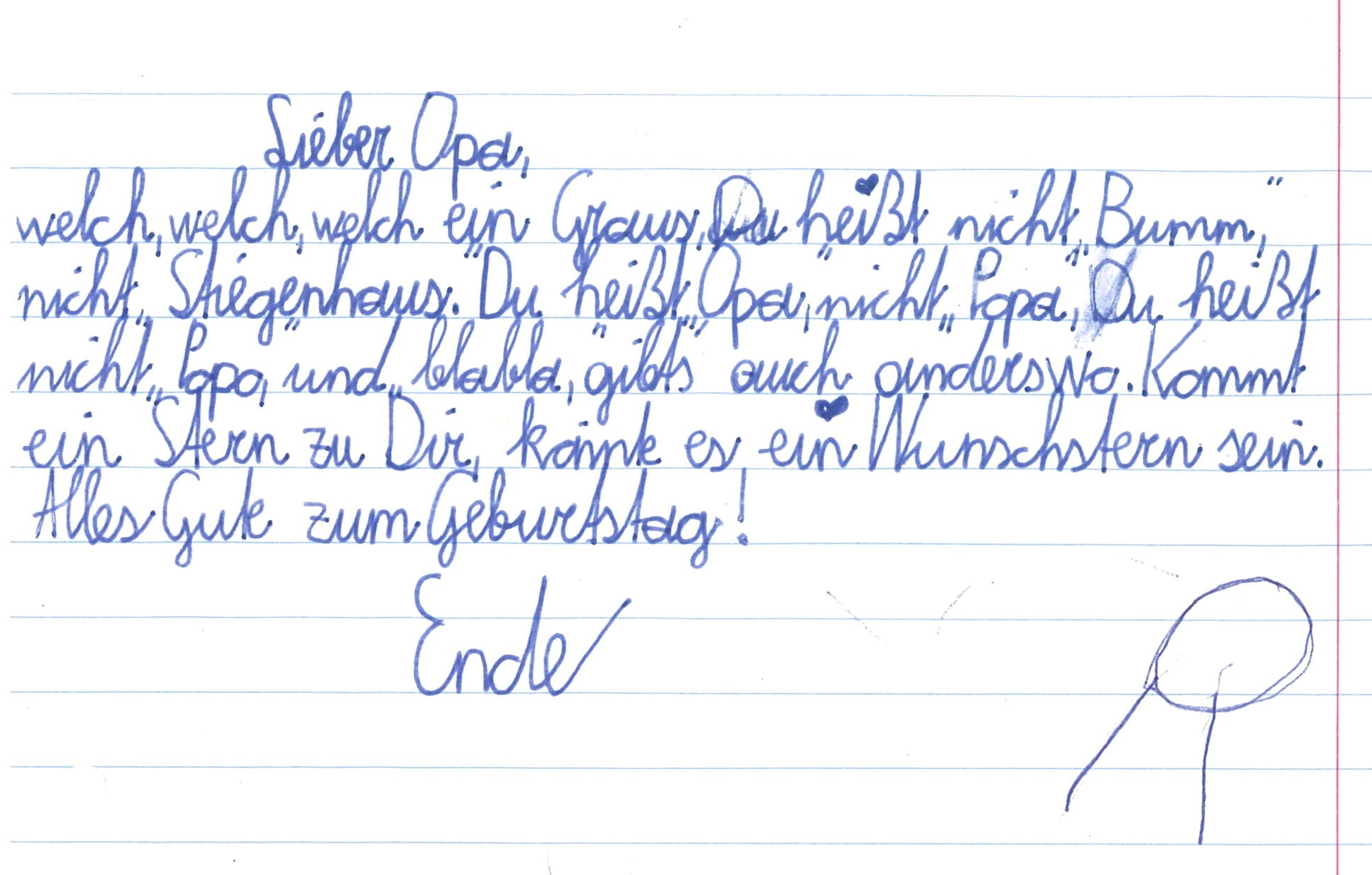

Geburtstagsbrief, hs., von Gerhard Roths Enkelin, Lola Roth, der Tochter des Filmregisseurs Thomas Roth, nachträglich hs. dat. von Gerhard Roth mit „24.6.2012“ aus dem Nachlass des Autors am Franz-Nabl-Institut, eing. am 30.7.2021.

„Als es zum ersten Mal Winter wurde und die Hügel vollkommen weiß waren, kam mir unser kleines Haus wie eine Arche vor, wie ein Boot, das auf dem Ozean schaukelt“, erzählte der frischgebackene Staatspreisträger Gerhard Roth 2016 in einer Rückschau auf seine südsteirischen Anfänge. Er habe sich gefühlt wie in die Welt von Herman Melvilles „Moby Dick“ versetzt,1 in welcher wiederum auf die Arche Noah aus dem biblischen Buch Genesis Bezug genommen wird. Freilich überlebt bei Melville nur der Ich-Erzähler den Kampf des manipulativen und fanatischen Kapitäns Ahab gegen den weißen Wal, alle anderen werden mit dem havarierten Walfangschiff gemeinsam in den Tod gerissen. Ausgerechnet ein schwimmender Sarg wird dem späteren Erzähler zur lebensrettenden Arche auf jenem Stillen Ozean und fungiert folgerichtig auch als Rettungsboot für die Erinnerungen im Kopf, damit sie irgendwann einmal erzählt und als Dokumente einer fingierten Zeugenschaft in die Welt gesetzt werden können – und schließlich Nachhall finden in anderen Texten, Romanen wie „Der Stille Ozean“ (1980) und „Landläufiger Tod“ (1984) und insbesondere Roths jüngstem und zugleich letztem abgeschlossenem Roman „Die Imker“ (2022), der in vielem deutlich Bezug auf „Moby Dick“ nimmt. Wodurch Echoräume und Spiegelkabinette perspektivisch verzerrter Welt- und/als Selbsterkenntnis entstehen, Schöpfungsgeschichten, die zwar für den Einzelnen immer tödlich ausgehen, zugleich aber in einem endlosen Rekurs des einen auf das andere „Traumfigur[en]“ (476) schaffen, die – wie es in „Die Imker“ heißt – „alle zusammen Teile eines gigantischen fliegenden Ornaments“ (476) bilden, welches „Fragment des endlosen Raums ist, der endlosen Zeit, der Unendlichkeit“ (478) und als Fragment des „Perpetuum mobile [im] Kopf […] die einzige Möglichkeit, die Unendlichkeit sinnlich zu begreifen“ (477), die äußere und die Wirklichkeit im Kopf zusammenzufügen:

Das Gegenständliche wird zum abstrakten Muster, das abstrakte Muster steht für den Sternenhimmel, für ein Blumenbeet, ein physikalisches Gesetz, für die Schöpfung, Musik, das Dasein und die Abwesenheit. Das Ornament durchdringt das Denken, macht offen für neue Vorstellungen, ist eine neue Sprache, die wir im Sehen und Reflektieren lernen. Ich ging mit den Mustern im Kopf gerne in den Wald, an ein Gewässer, auf eine Anhöhe, von der aus ich den Himmel und die Wolken betrachtete, die ich plötzlich neu sah, neu verstand. (478)

Den Geburtstagsbrief seiner Enkelin Lola Roth zu seinem 70. Geburtstag hat Gerhard Roth, wie alles, was in seinem Kosmos Bedeutung erlangte, in seine über die Jahre ins Unermessliche angewachsene Arche aufgenommen und ihn so den Sintfluten des Vergessens und Übersehens entzogen, deren Anbranden Roth zeitlebens sein gesamtes Denken, Sammeln und Schreiben, sein archivarisches, literarisches und fotografisches Plädoyer für die Artenvielfalt, entgegensetzte – eine „aussichtslose enzyklopädische Absicht“, wie er anlässlich seines Bandes mit abstrakten „Spuren“-Fotografien 2017 im Interview betont: „Ich kann ja, wenn man so will, immer nur ‚Photonen‘, Atome, Moleküle, Fragmente dieser enzyklopädischen Sicht zeigen.“2

Der Brief der damals zwölfjährigen Lola Roth an ihren Opa, den jener eigens datierte und erst neun Jahre später, in seiner letzten zu Lebzeiten erfolgten Nachlieferung aus seiner südsteirischen Arche in sein Archiv am Franz-Nabl-Institut – und also für die Nachwelt – auslagerte, muss ihn in seinem kindlichen, (sprach-)magischen Gestus, in dem Worte Wirklichkeit werden und die Wunschsterne noch helfen können, unmittelbar berührt haben. In seiner unbekümmert-poetischen Widerborstigkeit formuliert der Brief ein – zwar nicht in Versen angeordnetes, aber durch Rhythmus und Reime strukturiertes – Gedicht, das sprachliches Benennen, die Namen, und worauf sie sich reimen, ins Zentrum stellt und aus dem Sprachspiel eine eigene Welt gewinnt, die vom – für einen Geburtstagsbrief doch unerwarteten – Grau(s)en bis zu den Sternen reicht. „blabla gibt’s [nämlich] auch anderswo“, lässt die talentierte Enkelin den berühmten Großvater selbstbewusst wissen.

Lola Roths Geburtstagsbrief grenzt in seiner frechen weltschöpferischen Sprachlust an zwei prägende Erfahrungen Gerhard Roths, die aus ganz unterschiedlichen Lebensphasen stammen, aber gleichwohl miteinander zu tun haben, und die beide um den Verlust der Sprache und damit der Fähigkeit, zu kommunizieren und mit anderen verbunden zu sein, also auch um den Tod kreisen.

Immer wieder hat Gerhard Roth jenes erste frühkindliche Schreckensszenario erzählt, als er auf der Flucht mit dem Zug aus dem bombardierten Graz Anfang 1945 im Alter von zweieinhalb Jahren gemeinsam mit der Mutter und den beiden Brüdern zum Vater, der in der Nähe von Würzburg als Lazarettarzt arbeitete, einem Fliegerangriff ausgesetzt war. Der Zug war damals bei Mautern von amerikanischen Jagdbombern angegriffen und die über ein Feld fliehende Familie von einem Tiefflieger – „[w]ie ein mechanischer Raubvogel nähert e[r] sich“ (13) – beschossen worden. In seiner Autobiografie „Das Alphabet der Zeit“ (2007) hat er dieses Erlebnis als „seine erste Erinnerung und damit auch seine wahre Geburt“ (9) bezeichnet, ein Auf-die-Welt-Kommen, welches freilich von Anfang an mit dem Tod assoziiert ist. Das Bild des Piloten in seiner Kanzel – „[e]r trägt eine Fliegerbrille und hat das Aussehen eines Insektenwesens, etwas Kaltes und Tödliches geht von dieser Kopffotografie aus“ (13) – brennt sich ihm ein, das Anvisiert-Werden und hilflos Ausgeliefert-Sein und die Erkenntnis, „deine Mutter kann dich nicht schützen …, niemand kann dich schützen […] in dem Moment kommt zum ersten Mal so etwas wie Entsetzen auf“3. Beim Dahinstolpern über das Feld sieht der Zweieinhalbjährige seinen ersten Toten: „In Zeitlupe schwenkt mein Blick jetzt zu einer Gestalt, die am Boden liegt, ein Blutfaden rinnt aus dem Mundwinkel, die Lider sind halb geschlossen und die Augäpfel verdreht, dass man das Weiß sieht.“ (14)

Es ist ein Moment absoluter Sprachlosigkeit und „Stille“ (14), die „Aufhebung einer kontinuierlichen Zeiterfahrung“, ein Schrecken, den Roth – Klaus Dermutz zufolge – in der Splitter-Ästhetik seines Werks immer wieder „reinszeniere“.4 Es gehe dabei – zitiert Dermutz den amerikanischen Traumaforscher Peter A. Levine – um Re-Membering, also Er-Innern, das Wieder-Zusammenführen der einzelnen Glieder (engl. „members“) zu einem Ganzen, wie dies eindrücklich im altägyptischen Mythos von Isis vorgeführt werde, die aus Liebe zu ihrem zerstückelten Gatten Osiris dessen Glieder wieder zusammenfügt, um ihn so „wiederzubeleben“, also zu „er-innern“.5

Roths Angaben über seine Flucht sind einem handschriftlichen Erinnerungsbericht seiner Mutter entnommen, den sie knapp vor ihrem Tod für den Sohn verfasste – und der im Nachlass des Autors am Nabl-Institut eingesehen werden kann. Wenig später erlitt Erna Roth einen schweren Schlaganfall, in dessen Folge sie halbseitig gelähmt war und durch eine „globale Aphasie“ unfähig, verbal zu kommunizieren. Ein halbes Jahr später verstarb sie auf der geschlossenen Abteilung der Grazer Sigmund Freud-Klinik.

Bis auf ein hilfloses „We-We“ brachte sie nichts mehr über die Lippen. Einer We-We-We-Lautkaskade, die minutenlang dauern konnte – manchmal verzweifelt und dann wieder in endlosen Sequenzen, als sei es die größte Selbstverständlichkeit, sie zu wiederholen – folgte (zumeist nach einer Pause) ein trauriges We-We, mit dem sie zum Ausdruck brachte, dass sie ihre missliche Lage begriff. (772)

„[D]as Grauen, das ich angesichts des langsamen Sterbens meiner Mutter empfand, ist in mir heute noch so gegenwärtig wie damals“ (772), schreibt Roth in seiner Autobiografie „Das Alphabet der Zeit“. Er hat diesen Sterbeprozess damals, so gut er konnte, begleitet und dessen medizinische Umstände später minutiös recherchiert. Wie alles, worüber er vielleicht noch einmal schreiben wollte, hat er diese Materialien bei sich behalten, sie wurden erst mit der bisher allerletzten Nachlieferung im April 2022 an das Nabl-Institut übergeben. Es handelt sich dabei um die „Krankheitsgeschichte“ der Mutter aus dem „Landessonderkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie“ samt Befunden, neurologischen Screenings und Tagesprotokollen, die er sich mühevoll 2007 schließlich in Kopien beschaffen konnte, weiters Recherchematerialien und Notizen über diverse Formen der Aphasie, die dabei jeweils betroffenen Hirnregionen und die Auswirkungen auf das Sprachvermögen und schließlich mehrere Notizbücher, in denen Roth ab 2010 – zunächst unter dem Titel „Das plötzliche Verschwinden der Sprache im Kopf meiner Mutter“, später als „Requiem für eine verlorene Sprache“ – die letzten Lebensmonate der Mutter nachzeichnet: das große Familienfest zu ihrem 80. Geburtstag im August 1997, bei dem fast alle Familienmitglieder anwesend sind, das strahlende Lächeln und auffallende Glücklichsein der Mutter, nur drei Monate später, im November desselben Jahres, dann den ersten schweren Schlaganfall, die Einlieferung in die Klinik und die nun folgende Leidensgeschichte bis zu ihrem Tod im Mai 1998.

In „Grundriss eines Rätsels“ (2014) hat Gerhard Roth im Kapitel „An der Mündung der Sprache“ den Sprach- und damit einhergehenden Weltverlust der Mutter chiffriert in die fiktive Romanwirklichkeit eingeschrieben – das Leid, die Ohnmachtsgefühle, depressiven Verstimmungen und Zornesausbrüche eines Menschen, der, wie eingesponnen in einen undurchdringlichen Kokon, bei vollem Bewusstsein nicht mehr kommunizieren und gewisse Bewegungen nicht mehr zielgerichtet ausführen, also sich auch gestisch nicht mehr verständigen kann. Im Roman versucht der fiktive Enkel Gabriel, Kuckuckskind der bei einer Explosion ums Leben gekommenen Schriftstellerfigur, die Großmutter, zu der er eine besonders enge Beziehung hat, ausgerechnet durch Vorlesen aus einer „illustrierten Kinderausgabe von ‚Moby Dick‘“ (326) aus ihrer stummen und verzweifelten Isolation zu befreien. Die Resonanz auf seine Bemühungen bleibt zwar eher bescheiden, aber er findet durch die wiederholten Lese-Anläufe, die schließlich doch noch ein einziges Mal – sozusagen als Glücksmoment äußersten Gelingens – „zuerst die Großmutter und dann alle übrigen kurz klatschen“ (339) lassen, zu seiner beruflichen Bestimmung und wird in seinem späteren Leben Schauspieler, ein berühmter Hamlet-Darsteller. Über das traumatische Verstummen der Großmutter heißt es im Text:

Gabriel erzählte […] seinen […] Freundinnen alles Mögliche aus seinem Leben, nur nichts über die Zeit, als seine Großmutter die Sprache verlor. Es war nicht Scham, die ihn davon abhielt, darüber zu sprechen, auch nicht Verleugnung, sondern das Wissen, dass er beim Erzählen seinen Erinnerungen und dem Leid seiner Großmutter nicht gerecht werden konnte, weil ihm die Wirklichkeit, um die es ging, banal, aber zugleich auch von einer ungeheuren Dimension erschien. (327f.)

In gewisser Weise stehen der Fliegerangriff 1945, von dem Roth in einem in die Krankenakten der Mutter eingelegten händischen Bericht festhält: „Ich betrachte diese Ereignisse als einen Teil meines Lebens, und je älter ich werde, als die mich am meisten prägende Erfahrung“, und der Schlaganfall der Mutter, der sie – wie es in demselben Bericht heißt – „in ein geisterhaftes Wesen verwandelte“, in einem direkten Zusammenhang. Birgt doch gerade der Verlust der Sprache die Gefahr, die heilenden Re-Membering-Prozesse nicht verwirklichen zu können, welche die Teile wieder in jenes „gigantische fliegende Ornament“ einfügen, das sie als Fragmente eines universalen Schöpfungszusammenhangs ausweist.

Gerade die Erzählungen seiner Mutter hätten ihm bei der Bewältigung jenes Kriegsereignisses „sehr geholfen […], denn ich habe es schon relativ früh als zu meinem Leben gehörig empfunden“, erzählt Roth in einem Interview mit Volker Hage.6 Sobald es gelinge, „aus den Einzelteilen der Wahrnehmung, der Erinnerung“ eine Geschichte zu erzählen, gebe es wieder Kontinuität und der Schock sei überwunden.7

In seinem gerade erschienenen Roman „Die Imker“, der zurückführt in den Stillen Ozean des südsteirischen Hügellandes und hinein in die ver-rückte Innenwelt des schizophrenen Imker-Sohns und Chronisten Lindner, ist das bei Melville formulierte Paradox eines Sarges als Arche in geradezu erschütternder Weise Realität geworden. Es ist der Entwurf einer kompletten fiktiven zweiten Wirklichkeit im Kopf, inklusive Reinszenierung des Initialerlebnisses einer sinnentleerten kriegerischen Auseinandersetzung samt tödlichem Fliegerbeschuss. Aber auch die heilende Kraft des Erzählens wird beschworen, wenn Lindner im Kapitel „Ich bin erzählbereit“ die Ängste des Mädchens Kira nach einem traumatisierenden „Schwerkraftbeben“ (241) durch (gemeinsames) Erzählen von Geschichten besänftigt und sich dabei „selbst besser zu verstehen“ (242) lernt, sich also in gewisser Weise selbst therapiert – ganz so, wie Roth es in seiner Autobiografie bezüglich der verbalen Interaktion mit dem eigenen Enkel Simon beschrieben hat (vgl. „Das Alphabet der Zeit“, 706). Wie in Bernstein eingeschlossene Insekten, die ihn faszinierten, hat er in sein Schreiben autofiktionale Einsprengsel eingeschleust, so zum Beispiel Kiras ritualisierten Ausruf „Ich bin erzählbereit!“ (243), der, wie aus einem Notizbuch zu „Die Imker“ (dat. 7.9.2018) ersichtlich wird, seinem Enkel Simon zugeschrieben werden kann.

Am Ende ist Lindner tot, aber seine „Aufzeichnungen“, eine Arche für alles und jedes, was jemals durch diesen Kopf gegangen ist, überleben – wie die Schriften Kafkas – trotz ihrer „Aufschrift: VERBRENNEN.“ (549)

Gerhard Roth wäre am 24.6.2022 achtzig Jahre alt geworden. Am 6. Februar hat er einen Schlaganfall erlitten, an dessen Folgen er zwei Tage später gestorben ist. Das Schicksal seiner Mutter ist ihm zum Glück erspart geblieben. Sein literarisches Plädoyer „für eine Verminderung der eigenen Präsenz, um etwas anderes zu Wort kommen zu lassen“ (321) – seien es die Tiere, die Toten oder die Träume, die Künstler und die Geisteskranken, die Pflanzen, Dinge, alles Unsichtbare und Verdrängte –, kommt in diesen Tagen in den Handel. „Die Imker“ ist ein Roman der extremen Bezüglichkeit, Summe eines ganzen Schriftstellerlebens, in dem Tod und Überleben, Sprache und Schweigen, Märchen, vordergründig sinnverweigernde Gedichte und Erzählung, rechte und linke Gehirnhälfte vereint werden – wie in dem 3D-Modell des Gehirns, das der verrückte, phasenweise verstummte Imkersohn Lindner „wie ein Gebet“ (479) leitmotivisch zerlegt und wieder zusammensetzt. Am Ende ist in diesem Denken alles zur Sprache geworden oder – wie es auf einem Notizzettel im Nachlass heißt: „Alles als Sprache sehen. Alle Formen. Die Natur als Abhandlung. Jede Pflanze, jeder Stein, jedes Tier ein Buchstabe.“

Daniela Bartens

1 Vgl. Heinz Sichrovsky: In der Arche auf dem stillen Ozean. In: News (Wien) v. 5.11.2016 (Beilage „Lesen“), S. 3.

2 Daniela Bartens: „Am besten wäre es, die Bilder nur zu zeigen“. Gespräch mit Gerhard Roth. In: Gerhard Roth: Spuren. Aus den Fotografien von 2007 – 2017. Hrsg. v. Martin Behr und D. B. in Zusammenarbeit mit dem Franz-Nabl-Institut. Salzburg/Wien: Residenz 2017, S. 157.

3 Gerhard Roth im Gespräch mit Klaus Dermutz. In: K. D.: Die Reisen des Gerhard Roth. Erkundungen eines literarischen Kontinents. Frankfurt/M.: S. Fischer 2017. (= Fischer Taschenbuch. 29736) S. 24.

4 Ebda, S. 20f.

5 Vgl. ebda, S. 28.

6 Vgl. Volker Hage: Die Hölle des totalen Kriegs: [Gespräch mit] Gerhard Roth. In: V. H.: Zeugen der Zerstörung. Die Literaten und der Luftkrieg. Frankfurt/M.: S. Fischer 2003, S. 152.

7 Vgl. ebda, S. 151.