„Lesen war sowieso für mich das Glück des Lebens.“1

Das „Buch der Natur“ und Barbara Frischmuths Bibliothek

3 Fotos aus der Bibliothek im Arbeitszimmer von Barbara Frischmuth © Stefan Alker-Windbichler, 2 Widmungsexemplare aus dem Nachlass der Autorin sowie 1 Seite aus ihrem Garten-Journal III, dat. 99-2000, S. 29, FNI-Frischmuth

Porträtfotos vor überbordenden Bücherregalen in einer aus allen Nähten platzenden Bibliothek existieren in den Homestorys von Barbara Frischmuth nicht. Anders als manche ihrer männlichen Kollegen inszenierte sie sich lieber mit Gießkanne oder Gartenschere in den Außenbereichen ihres Altausseer Wohnhauses, die sie in jahrzehntelanger Einübung in die Sprache der Pflanzen nach und nach aus ihrer zunächst herben Reserviertheit in eine sich ständig verändernde Komposition aus Düften, Farben und Formen verwandelt hatte. Mit weiblicher Selbstbescheidung hatte dies weniger zu tun als mit dem Opponieren gegen eine Entwicklung, wie sie in einem von vorne bis hinten mit Bleistiftstrichen übersäten und mit rosa und grünen Post-its markierten Buch aus Barbara Frischmuths Bibliothek formuliert ist: „Das Wesentliche aber vollzieht sich drinnen und in Worten, nie mehr draußen und an den Dingen“2, ist dort zu lesen. Der Satz stammt aus einem Buch des französischen Querdenkers Michel Serres, „Der Naturvertrag“ (1994), in dem dieser ausgehend vom französischen Wort „temps“ (als Bezeichnung für die (messbare) „Zeit“, aber auch das von klimatischen Bedingungen abhängige „Wetter“) die zunehmende Selbstbezüglichkeit unseres Wissens, die Abkoppelung von den Witterungsverhältnissen im doppelten Wortsinn – „sogar die Fenster haben wir zugemauert, um uns besser hören oder uns leichter miteinander streiten zu können. […] Wir beschäftigen uns nur noch mit unseren eigenen Netzwerken“3 – für den sich damals schon ankündigenden Klimawandel als sozusagen natürliche Antwort auf unseren Raubbau an der Natur verantwortlich machte. Analog dem Rousseau’schen „Gesellschaftsvertrag“ (1762), der in aufklärerischem Geist das Zusammenleben aller zum Zwecke des Gemeinwohls egalitär regeln sollte und paradoxerweise am Beginn der Abspaltung vom physisch Gegebenen, also von der Natur, steht, sei nun ein Vertrag mit der Natur zu schließen, der das parasitäre, letztlich für beide tödliche Verhältnis des Menschen zur Erde (als seinem Wirt) in ein „symbiontisches“, eine Art Tauschverhältnis des wechselseitigen Gebens und Nehmens, umwandle.4

Wenn Barbara Frischmuth also – statt mit einem Buch oder Schreibstift vor einer Bücherwand zu posieren – mit der roten Gartenschere5 in der Hand einen Rosenstrauch beschneidet und sich dabei ablichten lässt,6 so nimmt sie durchaus rebellisch, wie es ihr entsprach, Partei für das „Draußen“ und die Welt der „Dinge“ und eine potenzielle Geringschätzung als schreibende Heimgärtnerin bewusst in Kauf, um sie dann in ihrem Anthropozän-Essay „Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen“ umso fundierter intellektuell zu unterwandern. Dort greift sie Serres’ für eine ökologische Debatte grundlegende Gedankengänge auf, übersetzt sie in ihre eigene Sprache – wobei etwa Serres’ räumliches „drinnen und in Worten“ bei ihr zum „‚drinnen‘, im Denken“7 mutiert – und führt seine Überlegungen zur symbiotischen Lebensweise u. a. mit Lynn Margulis („Der symbiotische Planet oder Wie die Evolution wirklich verlief“, 2018), Stefano Mancuso und Alessandra Viola („Die Intelligenz der Pflanzen“, 2015), Emanuele Coccia („Die Wurzeln der Welt. Eine Philosophie der Pflanzen“, 2018) und Anna Lowenhaupt Tsing („Der Pilz am Ende der Welt. Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus“, 2018) – alles übrigens Bücher mit vielfachen Lesespuren aus ihrer Bibliothek – in Richtung eines Denkens fort, das entgegen dem landläufigen Verständnis in den evolutionsgeschichtlich wesentlich älteren und durch ihre Teilbarkeit überlebensfähigeren, mit olfaktorischen Kommunikationsfähigkeiten und einer manipulativen Intelligenz ausgestatteten Pflanzen die „wirklich Anderen“8 und damit ein echtes Gegenüber zu den miteinander verwandten Gattungen der Tiere und Menschen erkennen lassen. Mit ihrem Vermögen, sowohl Insekten, Vögel als auch Menschen zu Win-win-Geschäften zu motivieren (etwa Nektar als Gegengabe für die Bestäubung), leben die Pflanzen eine – gegenüber der ausbeuterischen Praxis kapitalistischer Aneignung – reale Alternative von Koevolution und eines symbiotischen Miteinanders vor.

Die erwähnte Gartenschere kann auch als Symbol für jene symbiotische Beziehung verstanden werden: Mit ihr schneidet die Gärtnerin die Pflanzen zurück, die es ihr in der Folge mit vermehrtem Wachstum, schöneren Formen und einer Steigerung des Ertrags danken – nicht allerdings, ohne gleichzeitig Fragen nach der Legitimität jener Eingriffe in deren wilde Naturwüchsigkeit aufzuwerfen. Am Cover von „Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen“ findet sich als eine Art Motto für jene Ambivalenz ein Satz aus dem Buch vorangestellt: „Wo immer man einen Schnitt macht, bleibt eine Wunde, aber manchmal fördert der Schnitt auch das Wachstum.“9 Das labile Zusammenspiel von Garten und Gärtnerin nach der Methode von „trial and error“10 kann aber nur gelingen, wo das gärtnernde Ich „den Garten sich äußern hört[], in den Sätzen seiner Bedürfnisse“11 – ein Jahrzehnte andauernder Lernprozess, der schließlich beide in einem interaktiven Work in progress vereint und dabei verändert: „Im Garten liest man […] anders“, schreibt Barbara Frischmuth jenen ausschließlich „drinnen und in Worten“ lebenden Menschen ins Stammbuch,

nicht in Buchstaben, sondern mit einer Art eingebautem Contact-Tracing, das uns immer weiter auf Büsche und Bäume, aber auch in und unter die Erde führt. Genau da fängt Wissen an. Ein Wissen, dass wir Menschen nur eine Art von unendlich Vielen sind, die auf diesem Planeten leben, und dass einige von ihnen bessere Konzepte für ein Überleben entwickelt haben als wir.12

Die Bibliothek einer Autorin, die – um mit Michel Serres zu sprechen – ihre Fenster nicht „zugemauert“ hat, der das Lesen im „Buch der Natur“ ebenso wichtig ist wie das Eintauchen in abstrakte Buchstabenwelten, muss notwendigerweise anders gestaltet sein und anderes beinhalten als die Bücherwelten der großen Sammler und bibliophilen Universalisten in der Nachfolge von Canettis weltabgewandtem Sinologen Kien. Lange Zeit war Barbara Frischmuths Bibliothek für die Forschung eine terra incognita geblieben. Was sie in Interviews an Lektüren und Lieblingsbüchern genannt und in ihren Büchern, insbesondere ihrer Münchner Poetikvorlesung „Traum der Literatur – Literatur des Traums“ (1991), zitiert hatte, war bekannt und in der Sekundärliteratur vielfach aufgegriffen worden: Märchen und Kinderbücher, E.T.A. Hoffmann und „Tausendundeine Nacht“, Jean Paul, Lewis Carroll und H. C. Artmann, James Joyce, Arno Schmidt und Else Lasker-Schüler, um nur einige der wichtigsten zu nennen. Wovon sie nicht gesprochen hat, das Fehlende, erregte die Phantasie.

Als im Jahr 2006 der Vorlass von Barbara Frischmuth an das Franz-Nabl-Institut übergeben wurde, war alles Material, das die Autorin für ihr Schreiben noch benötigte, bei ihr verblieben. Als ich sie damals für eine Archivpublikation angesichts der Fülle an kulturhistorischen, mythologischen, religionswissenschaftlichen und anderen Details in ihren Texten nach den zugrundeliegenden Recherchemethoden fragte, ob es dafür Zettelkästen, Buchexzerpte, Annotationen in Büchern etc. gebe, antwortete die Autorin:

Viele Notizen gibt es in kleinen (handtaschengerechten) Büchern, die gelegentlich in eine Art Tagebuch ausarten, die aber zum Teil noch in Betrieb sind. Auch fuhrwerke ich gerne in Sachbüchern herum, die ich als reine Gebrauchsgegenstände behandle. Ich unterstreiche darin, merke an, versehe mit Zeichen usw. Von manchen Büchern gibt es auch Exzerpte, aber da ich bestrebt bin, mir alles selbst zu kaufen, was ich zur Recherche brauche, genügt es meist, einen Zettel einzulegen.13

Am 30.3.2025 ist Barbara Frischmuth gestorben. Ihr Garten, der zuletzt nicht mehr von ihr betreut werden konnte, aber noch immer ihre Handschrift trägt, und ihre Bibliothek sind seither sich selbst überlassen. Im September haben mein Kollege Stefan Alker-Windbichler und ich die Bibliothek Barbara Frischmuths in Altaussee gesichtet und 29 Kartons mit annotierten Büchern und Widmungsexemplaren, die uns für die Forschung von zentraler Bedeutung erschienen, für den Nachlass ausgewählt. Ich habe Barbara Frischmuth nie in ihrem Arbeitszimmer erlebt. Im Gespräch mit Heinz Janisch erzählt sie, dass sie hier meistens gesessen sei und, ein Kissen im Rücken, auf den Knien mit der Hand in ihre Schreibbücher geschrieben habe.14

Der helle Raum im ersten Stock ist von drei Seiten mit bis zur Decke reichenden Regalen umstellt und öffnet sich nach vorne, wo der Schreibtisch steht, durch ein Fenster auf den Garten hinaus. Auf einer Seite führt eine Tür auf eine hölzerne Glasveranda, von der aus man ebenfalls in den Garten und hinunter bis zum Altausseer See blicken kann. Ob sie an ihrem Schreibtisch oder auf dem dahinter platzierten Diwan saß, immer befanden sich jedenfalls Ausgaben ihrer eigenen, insgesamt beinahe 60 Buchpublikationen, aber auch Anthologien, Schulbücher, Zeitschriften mit ihren Texten im Original oder in Übersetzung – als festes Fundament ihres bisherigen Schreibens – in ihrem Rücken, aber auch einige Regalbretter mit v.a. älterer fremdsprachiger Literatur in deutscher Übersetzung, darunter Borges, Camus, Cortázar, Dostojewski, T. S. Eliot, Faulkner, Flaubert, Gide, Gogol, Hamsun, Ionesco, Karahasan, Kiš, Kundera, Clarice Lispector, Manganelli, Henry Miller, Nabokov, Ovids „Metamorphosen“, Sylvia Plath, Rushdie, Queneau, Sartre, Sterne, Svevo, Tolstoi, Tschechow, Turgenjew und Virginia Woolf.

Vorne rechts zum Fenster hin neben dem Schreibtisch standen zwei jeweils achtbödige Regale mit deutschsprachiger Literatur, darunter die großen Verstorbenen von Altenberg über Bachmann, Benn, sehr viel Broch, Eich, Grillparzer, Heine, mengenweise Herzmanovsky-Orlando, E.T.A. Hoffmann, Kafka, Theodor Kramer, Musil, Novalis, Joseph Roth, Rückert, viel Saiko, Arno Schmidt, Kurt Schwitters, Anna Seghers, Stifter, Tieck, Robert Walser, bis zu zahlreichen Lyriksammlungen, u. a. „Des Knaben Wunderhorn“. Unter den Zeitgenossen finden sich Schwerpunkte mit zahlreichen Büchern vor allem dort, wo dies mit persönlichen Freundschaften – einerseits zu den Autor:innen im Umfeld der Literaturzeitschrift „manuskripte“, andererseits im Kontext eines Schreibens von Frauen – verbunden war. Mit Ausnahme von Peter Handke, Olga Flor und Karl-Markus Gauß, deren zahlreiche Bücher in ihrer Bibliothek keinerlei Widmung aufweisen, finden sich darunter auffällig viele Widmungsexemplare, so etwa von H. C. Artmann, Gerald Bisinger, Hermann Burger, Paul Celan, Gunter Falk, Antonio Fian, Marianne Fritz, Franz Fühmann, Gertrude M. Grossegger, Reinhard P. Gruber, Bodo Hell, Alois Hergouth, Klaus Hoffer, Alois Hotschnig, Ernst Jandl, Ismail Kadare, Dževad Karahasan, Marie-Thérèse Kerschbaumer, Elisabeth Klar, Ruth Klüger, Alfred Kolleritsch, Alfred Komarek, Herbert Maurer, Friederike Mayröcker, Erica Pedretti, Teresa Präauer, Walter Pilar, Elisabeth Reichart, Peter Rosei, Gerhard Roth, Gerhard Rühm, Robert Schindel, Franz Schuh, Julian Schutting, Thomas Stangl, Verena Stauffer, Andreas Unterweger und Urs Widmer, was sich allein in dieser kursorischen Auswahl wie ein „Who is who“ der vorwiegend österreichischen Literaturszene seit den 1960er-Jahren liest.

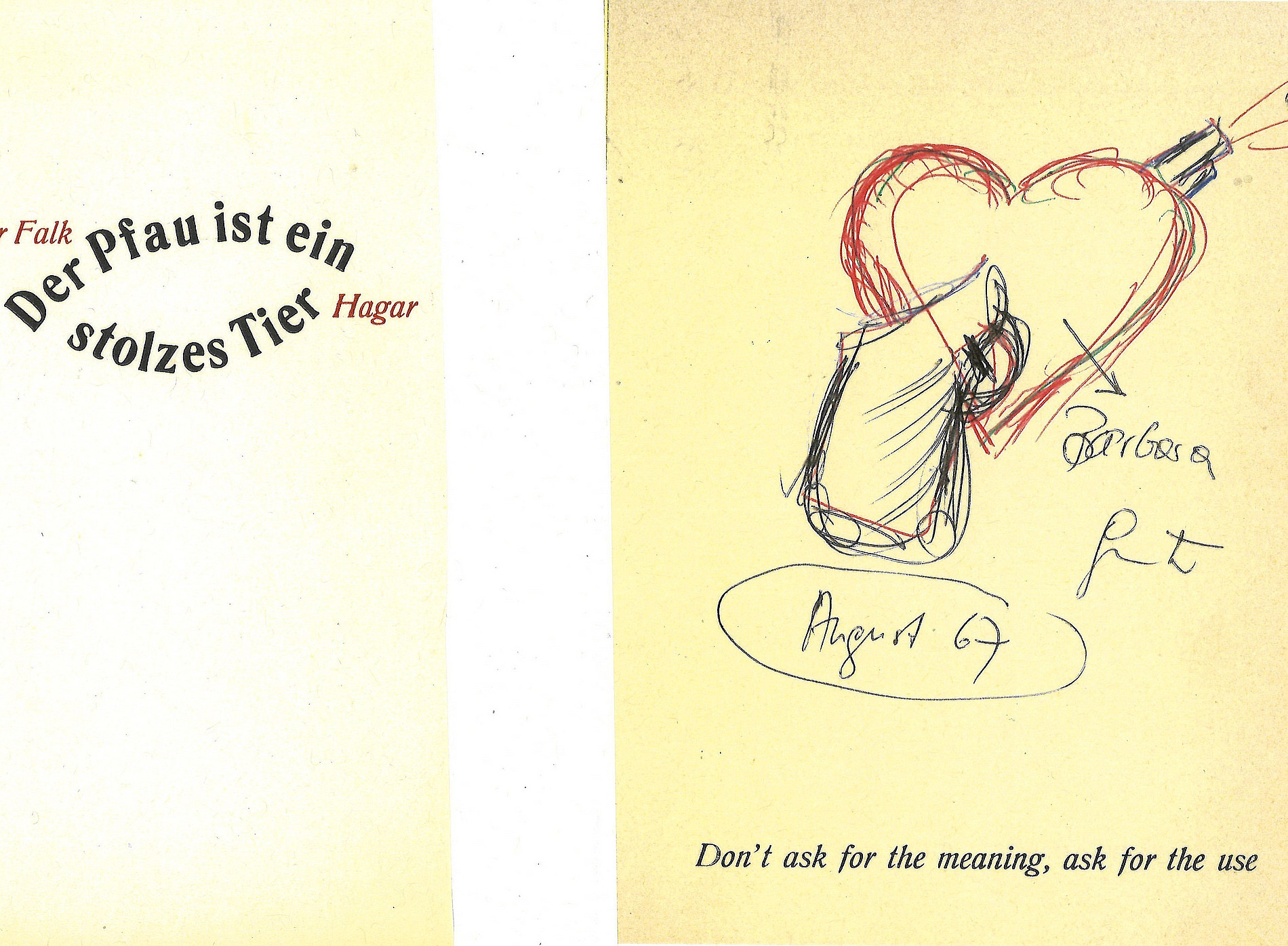

Barbara Frischmuths Aussage, dass die Bücher damals teuer waren und daher im Freundeskreis zirkulierten,15 findet sich an einem Exemplar mit dem Besitzvermerk „H. C. Artmann 1958“ des „Fruchtgartens von Saadi. Aus dem Pers. von Ottokar Maria Freiherr von Schlechta-Wssehrd. K. K. Hof- und Staatsdruckerei: Wien 1952“ bestätigt, der seine Übersetzung wiederum „als Zeichen innigster Verehrung“ „dem Freiherrn Joseph von Hammer-Purgstall […] dem Herodot des osmanischen Reiches, dem Geschichtsschreiber der persischen, türkischen und arabischen Literatur, dem Verdeutscher der drei grössten Lyriker des Morgenlandes, dem Erwecker und Beleber orientalischen Studiums in Österreich und Deutschland […]“ zueignet. Und auch ein Exemplar von H. C. Artmanns „Von denen Husaren und anderen Seil-Tänzern“ (Piper, 1959) mit der Widmung „meinem alten freund, dem aedlen Geraldo Bisingero cordialiter dedicivat [dedicavit]!, Wien am 7. Nov. 59, H. C. Artmann“ ist in der Bibliothek von Barbara Frischmuth hängengeblieben, wie überhaupt mit H. C. Artmann ein reger Austausch stattgefunden zu haben scheint: „The Best to our Amazon Barbara! Sincerely, H C Bancroft-Artmann“ schreibt der Autor in für ihn typischer Namensfiktionalisierung in seinen Sammelband „The Best of H. C. Artmann“ (1970), wobei er auf seinen begehrenswerten fiktiven jungen Adeligen „Johann Adderley Bancroft, waise vermögender eltern, student des transsylvanischen und huzulischen“16 aus „Dracula Dracula“ anspielt. Weitere Highlights: eine Widmung, die Paul Celan in eine Ausgabe von 1964 seines Buchs „Die Niemandsrose“ (1963) geschrieben hat: „Für Barbara Frischmuth, in Erwartung ihres Buches [gemeint ist „Die Klosterschule“, die 1968 bei Suhrkamp erscheint], herzlich, Paul Celan, Frankfurt, am 30. Juli 1967“ oder eine Widmung in der Erstausgabe von Gunter Falks „Der Pfau ist ein stolzes Tier. Bedeutungsmodelle. Mit Illustrationen von Hannes Jähn. Brühl: Hagar 1965“ in Form einer Kugelschreiberskizze, die ein rotes Herz mit Namen „Barbara“, das statt des Amorpfeils von einer schwarzen, rauchenden Pistole durchstoßen wird, zeigt, unterschrieben mit „Gunter, August 1967“. Darunter das Motto des Buchs: „Don’t ask für the meaning, ask for the use“. Und schließlich insgesamt neun – schon durch die schiere Menge bemerkenswerte – Widmungen von Friederike Mayröcker, darunter: „in Bewunderung und großer Zuneigung meiner lieben Barbara, f [fritzi], Altaussee, 9.8.97“ oder „für Barbara – so viele Jahre NAH – f [fritzi], 20.3.2010“.

Aber auch Widmungen in Kunstkatalogen und Bildbänden, u. a. von Gerald Brettschuh, Günter Brus, Valie Export, Hubert Schmalix, Walter Schmögner, Hannes Schwarz, Ida Szigethy, Günter Waldorf und Stefan Zsaitsits, finden sich, neben solchen in Sachbüchern, u. a. von Karl Acham, Leslie Bodi, Jürgen Dahl, Roland Girtler, Heinz Fischer, Hans Haider, Paul Lendvai, Paul Michael Lützeler, Gerhard Melzer, Hans Neuenfels, Marcel Reich-Ranicki, wobei es nicht wenige sind, die sozusagen lebenslang, Werk für Werk, jeweils ein gewidmetes Exemplar für Barbara Frischmuth reservierten, so z. B. der Vielschreiber Paul Lendvai, aber auch zahlreiche ihrer ungarischen und türkischen Autorenkolleg:innen, wie etwa Peter Esterhazy, Peter Nádas oder Alev Tekinay.

Dass sie unter ihren Kolleg:innen beliebt war, daran besteht also kein Zweifel. Das mag auch an jener diskret zugewandten, zugleich gründlichen und doch gegen alles Systematische aufbegehrenden, ordentlich unordentlichen und immer lebensbejahenden Art mit einem guten Schuss Aufmüpfigkeit liegen, die sich auch in der Zusammenstellung ihrer Bibliothek zeigt, in der sich in vielen Themenbereichen ein Gegenkanon zum herrschenden ästhetischen und gesellschaftlichen Diskurs zu formieren scheint. Weit entfernt von der in Musils berühmtem Bibliothekskapitel aus dem „Mann ohne Eigenschaften“ formulierten Einsicht, dass nur, wer nicht lese, alle Bücher kennen könne, hat Barbara Frischmuth vorwiegend angesammelt, was sie auch lesen oder nachlesen und also um sich haben wollte, und hat sich, wo dies nicht mehr der Fall war, immer wieder auch von Büchern getrennt, wie die zahlreichen Bananenkisten mit ausgelagerten Exemplaren ihrer türkischen, ungarischen und Kinderbuch-Bibliothek auf dem Dachboden ihres Hauses belegen. Was im unmittelbaren Arbeits- und in geringem Umfang auch im ebenerdig gelegenen Wohnbereich verblieb, hat sie zu großen Teilen – und nicht nur auszugsweise, sondern, wie die Unterstreichungen zeigen, von Anfang bis zum Ende – auch gelesen. Ihre türkische und ungarische Sammlung, aber auch das gesamte Recherchematerial zu Geschichte, Literatur und Kulturgut des Ausseerlandes findet sich in einem eigenen, als Wohnraum adaptierten Bereich im Keller ausgelagert.

Die Bibliothek in ihrem Arbeitszimmer zeigt also ein Konzentrat ihrer Lesebiografie, die Essenz eines Schriftstellerinnenlebens „in wachsenden Ringen“. In unsystematischer Ordnung, vom zeitlich entferntesten bis zum naheliegendsten – der Gartenphilosophie, die zuletzt griffbereit in der Nähe des Schreibplatzes lag –, haben sich Themenfelder sedimentiert, die wie geologische Schichten in einzelnen Frischmuth-Werken ganz zuoberst auftauchten und dann nach und nach, ohne jemals ganz zu verschwinden, in den Untergrund abwanderten. Diese reichen in unscharfer Abgrenzung von den „Urreligionen“ über die „Antike samt antiker Mythologie“, die „Weltreligionen inklusive (v. a. jüdischer und christlicher) Mystik“, „Schamanismus und andere spirituelle Praktiken“, „Orient – Okzident und die alten Kulturen“ (Phönizier, Perser, das Reich Elam, die Sumerer… bis zur osmanischen Geschichte), „das Unbewusste“, „Weiblichkeitsmythen und Frauenforschung“, „Evolution“, „Kulturwissenschaften und Zivilisationskritik“, „Gärtnern und Gartenphilosophie“ (samt Tieren), bis zu „Philosophie und Sprachphilosophie“, „Sprachspiel und Nonsens“. Unmöglich, hier alle wesentlichen Bücher aufzulisten, nur einige wenige sollen erwähnt werden: die Vielzahl an Bänden des rumänischen Religionswissenschaftlers Mircea Eliade, Frazers „The Golden Bough. A study of Magic and Religion“ – wie überhaupt vieles in englischer Originalsprache gelesen wurde (so gibt es auch eine ganz Abteilung mit englischer Belletristik, darunter selbstverständlich Shakespeare, Joyce und Beckett, aber auch Thomas Pynchon, James Hamilton-Paterson und sehr viel von Alice Munroe) –, weiters Robert Ranke-Graves „The White Goddess“ u. a., Bubers „Erzählungen der Chassidim“, zahlreiche Bücher von Karl Kérenyi und eine wirkliche Unzahl an offensichtlich ganz durchgearbeiteten Bänden über die (Früh-)Geschichte des Nahen Ostens. Was aber wirklich erstaunt, ist die Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften (Darwin und Stephen Hawking und die zahllosen Bücher über Pflanzen- und Tierarten bis hin zur Geologie) und die ausufernden kulturwissenschaftlichen und zivilisationskritischen Lektüren, allen voran mehr oder weniger das Gesamtwerk von Peter Sloterdijk, sowie die umfangreiche Beschäftigung mit Philosophie, wie die Werke von Bergson über Kierkegaard bis Heidegger zeigen, aber auch die Franzosen von Baudrillard über Cixous, Deleuze, Derrida, Foucault bis Lévi-Strauss und schließlich die Sprachphilosophie von Wittgenstein, Austin bis zu Chomsky. Gustostück: ein minutiös durchgearbeitetes und mit einer hinten eingeklebten, ebenfalls annotierten Rezension von Hedwig Kolleritsch versehenes Exemplar der „Sprachlichen Grundlagen der Philosophie“ von Georg Jánoska (1962), den Barbara Frischmuth im Rahmen der sog. Urania-Runde Ende der 1950er Jahre in Graz gemeinsam mit Wolfgang Schaukal, Alfred und Hedwig Kolleritsch, Gunter Falk u. a. kennenlernte, ein Zusammentreffen, das bei den Beteiligten ein Bewusstsein für die Gemachtheit von Sprache erzeugte und von großer Bedeutung für die Entstehung des Forum Stadtpark und der Literaturzeitschrift „manuskripte“ war.

Auch von ihrer Bibliothek her wird man Barbara Frischmuths Werk als ein einziges großes Erkenntniswerk über die Stellung des Menschen – und speziell der Frauen – in der Welt zwischen Traum und Wirklichkeit, religiösen Mythen und politischen Gegebenheiten, körperlichen Zuständen und Kopfgeburten, verstehen müssen, ein großes Sprachwerk, in dem eins ins andere übersetzt werden kann und sich die Gegensätze – etwa zwischen Außen und Innen, Natur und Kultur, Garten und Gärtnerin, Mensch und Tier – in einem Dritten des Sprachspiels und der Poesie aufheben lassen, wie sie dies in ihrem letzten Werk, „Die Schönheit der Tag- und Nachfalter“ (2025) versucht hat, wo oft beim Lesen nicht mehr klar zu sein scheint, wer gerade spricht – die Stimme der Natur oder jene des Menschen in ihr – und wo dies eigentlich auch gar nicht mehr wichtig zu sein scheint.

Barbara Frischmuths Altausseer Wohnhaus samt ihrem Garten musste inzwischen verkauft werden, aber ihr Nachlass und Teile ihrer Bibliothek liegen im Archiv des Franz-Nabl-Instituts. Am 20.11. wird im Grazer Literaturhaus der Barbara-Frischmuth-Park eröffnet und in der Folge der Öffentlichkeit tagsüber zugänglich gemacht.

Daniela Bartens

1 Barbara Frischmuth im Gespräch mit Heinz Janisch. In: H. J.: „‚Ich habe immer zur Nische tendiert.‘ In memoriam Barbara Frischmuth“. ORF Ö1, „Menschenbilder“ vom 31.3.2025.

2 Michel Serres: Der Naturvertrag. Aus dem Franz. von Hans-Horst Henschen. 2. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2015. (= es. 1665.) S. 53.

3 Ebda, S. 54f.

4 Vgl. ebda, S. 68f.

5 Vgl. das Objekt des Monats Juli 2023 von Stefan Alker-Windbichler: „Schau deine Hände an. Da werden keine Grabschaufeln mehr draus.“ Barbara Frischmuths Gartenwerkzeuge. URL: https://franz-nabl-institut.uni-graz.at/de/neuigkeiten/objekt-des-monats-juli-2023/. Aufgerufen am: 18.10.2025.

6 Vgl. das Foto von Herbert Pirker auf der Rückenklappe des Buchumschlags von Barbara Frischmuth: Löwenmaul und Irisschwert. Gartengeschichten. Mit Fotografien von H. P. Erw. Neuausgabe. Berlin: Aufbau 2011.

7„Auch würde sich heutzutage beinahe alles Wesentliche ‚drinnen‘, im Denken, vollziehen und keinesfalls mehr draußen, unter den Dingen, die Natur bedeuten.“ Barbara Frischmuth: Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen. Wien, Salzburg: Residenz 2021. (= Unruhe bewahren.) S. 18f.

8 Vgl. auch die höchst informative Kurzfassung der in „Der unwiderstehliche Garten“ (2015) zum Ausdruck gebrachten Gedankengänge in: Barbara Frischmuth: Das Leben der Anderen. In: Der Standard (Wien) vom 21.3.2015. URL: https://www.derstandard.at/story/2000013215422/barbara-frischmuth-das-leben-der-anderen. Aufgerufen am: 19.10.2025.

9 Frischmuth, Natur, S. 56.

10 Vgl. Frischmuth, Löwenmaul und Irisschwert, S. 145.

11 Barbara Frischmuth: Fingerkraut und Feenhandschuh. Ein literarisches Gartentagebuch. Berlin: Aufbau 1999, S. 13.

12 Frischmuth, Natur, S. 72.

13 Daniela Bartens im Gespräch mit Barbara Frischmuth. In: 15 x KOOP-LITERA. Begleitbuch zur Veranstaltung „Literatur und ihre Archive – Eine Linzer Lesenacht“ im Rahmen der 15. Arbeitstagung der österreichischen Literaturarchive. Hrsg. v. Martin Wedl und Volker Kaukoreit. Linz: StifterHaus 2009. (= edition philosophisch-literarische reihe.) S. 24.

14 Vgl. Janisch, „Ich habe immer zur Nische tendiert“.

15 Vgl. ebda.

16 H. C. Artmann: Dracula Dracula. Ein transsylvanisches Abenteuer. In: The Best of H. C. Artmann. Hrsg. von Klaus Reichert. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1970. (= Die Bücher der Neunzehn. 192.) S. 300.