„WAS SOLL ICH MIT DEN MODEN?“ Zwei Briefe Doris Mühringers (1972/73)

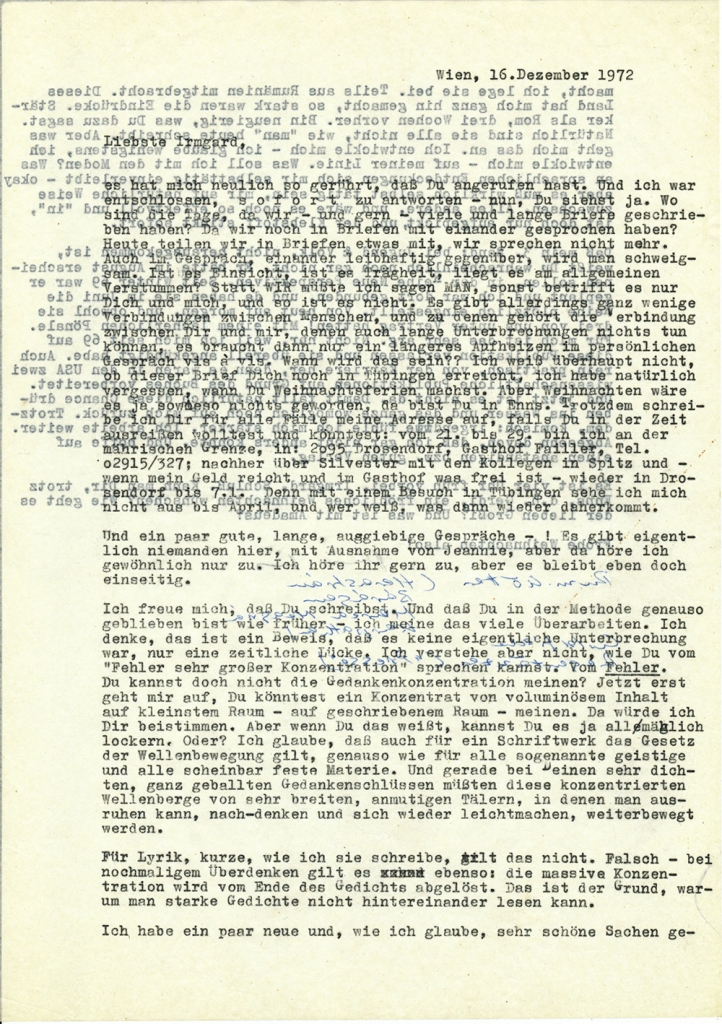

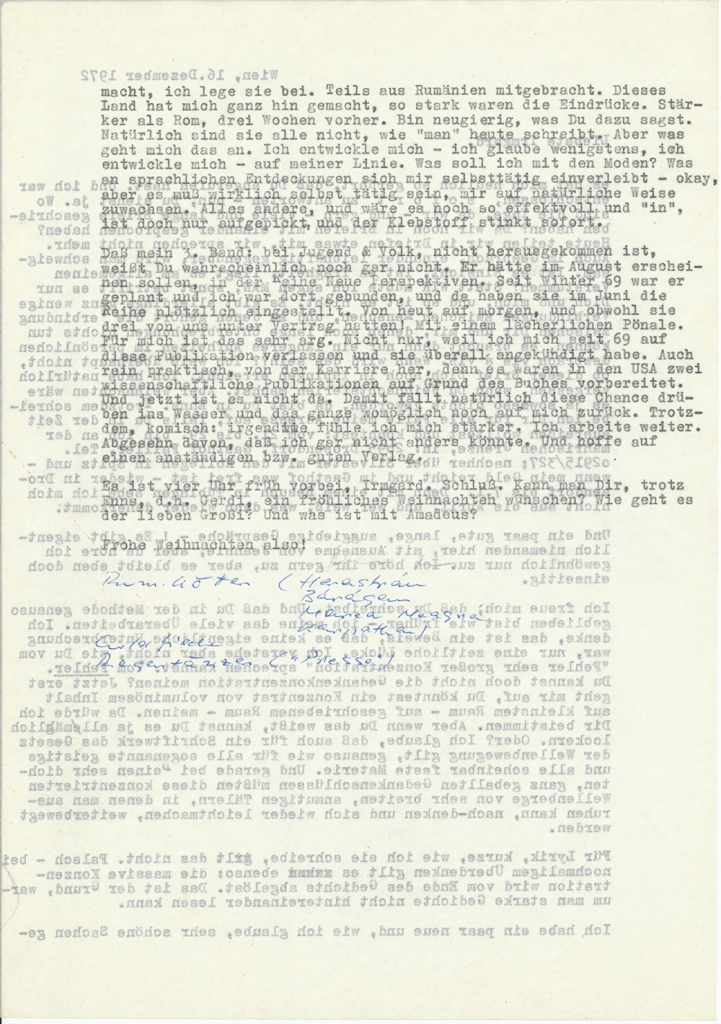

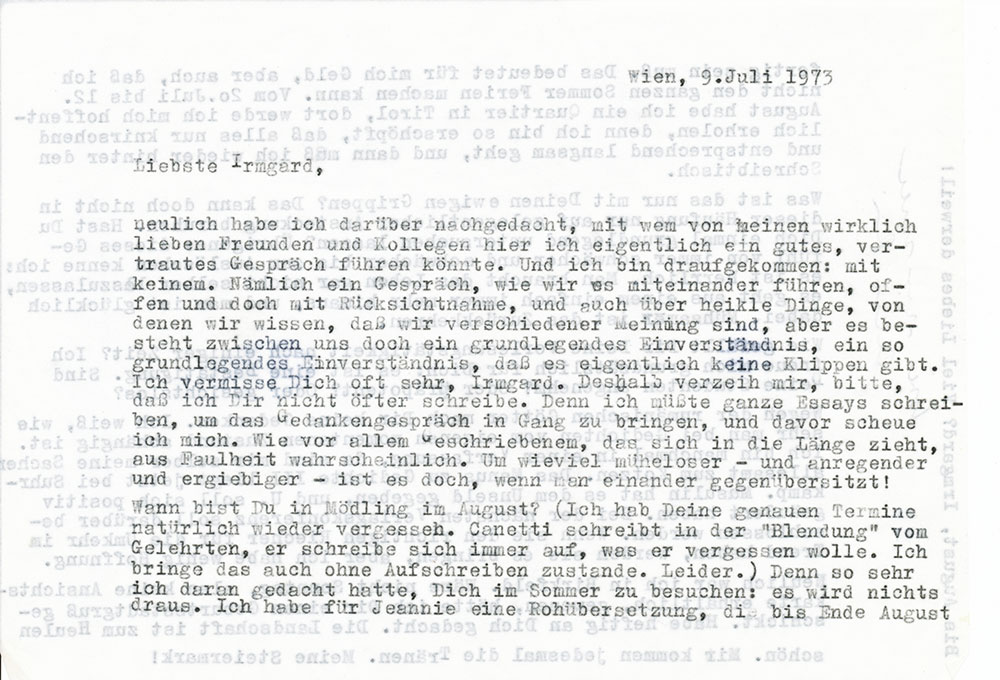

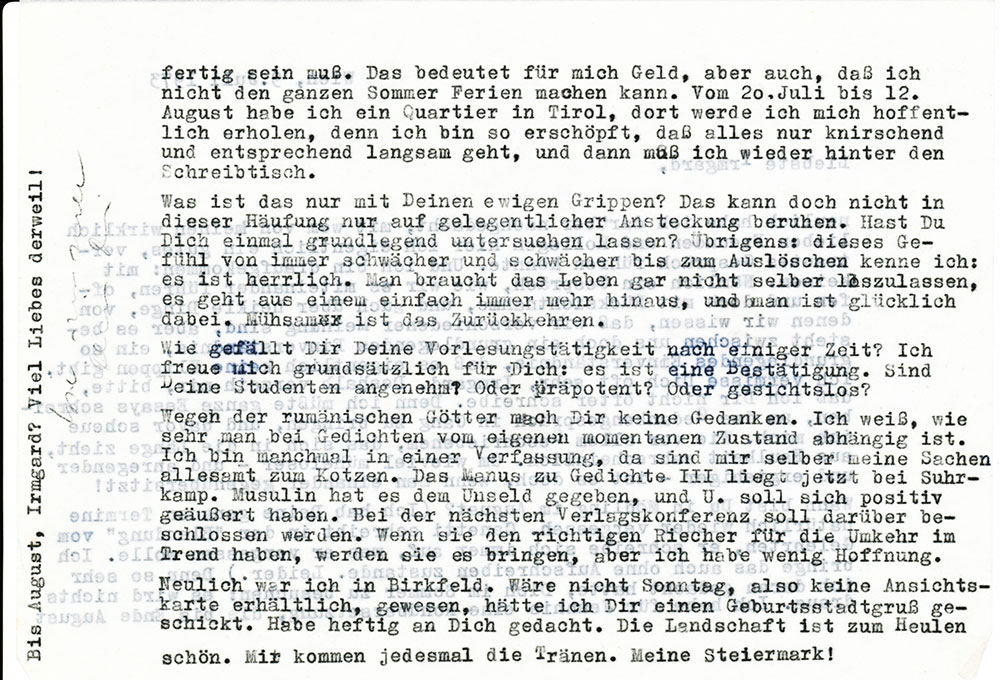

2 Briefe von Doris Mühringer an Irmgard Beidl-Perfahl, Durchschläge von Ts., 16.12.1972 u. 9.7.1973, je 1 Bl., beids. beschr., Signatur: FNI-Mühringer-10/B1

Doris Mühringers hier wiedergegebene Briefdurchschläge sind Teil eines am Franz-Nabl-Institut archivierten umfangreichen Briefwechsels mit der ihr nahestehenden Autorin Irmgard Beidl-Perfahl (geb. 1921 in Birkfeld, lebt derzeit in St. Florian in Oberösterreich). Beidl-Perfahls Briefe sind für den gesamten Korrespondenzzeitraum von 1958 bis 1997 erhalten, Mühringers Gegenbriefe finden sich als 37 Durchschläge von Typoskripten nur von 1972 bis 1993 im Nachlass.

Die 1921 in Graz geborene Autorin Doris Mühringer entstammte gutbürgerlichen Verhältnissen (der Vater war Direktor der Exportabteilung der Grazer Eisen- und Stahlfirma Greinitz). 1931 folgte sie ihrer drei Jahre zuvor nach Wien übersiedelten Familie und studierte ab 1940 an der Universität Wien Germanistik. Nach ersten Veröffentlichungen in Studentenzeitschriften ging sie zu Kriegsende nach Salzburg und wurde 1954 von Hans Weigel zurück nach Wien geholt, wo sie zusammen mit ihrer Mutter in jener Wohnung lebte, die die Familie schon 1929 bezogen hatte (Goldeggasse 1) und in der sie bis zu ihrem Tod 2009 lebte. Ihre eigentliche schriftstellerische Karriere begann 1954 mit der Veröffentlichung von fünf Gedichten in Weigels Stimmen der Gegenwart. In ihrer ersten Buchveröffentlichung (Gedichte 1957) lassen sich Einflüsse von Hölderlin, Rilke und Trakl erkennen, zeitspezifisch zentral thematisiert wird die zur „condition humaine“ stilisierte „Unbehaustheit“ des Menschen, die mit biblischen Anspielungen unterfütterte Klage über den Verlust von Mitmenschlichkeit und Brüderlichkeit.

Nach einem weitestgehenden Rückzug in einer Phase der intensiven Beschäftigung mit dem Buddhismus von 1960 bis 1966 nahm sie ihre literarische Tätigkeit wieder auf und veröffentlichte 1969 einen zweiten Gedichtband Gedichte II in der Österreichischen Verlagsanstalt. Nun suchte die Autorin nach einem prominenteren Verlag für ihr nächstes Buch, ein Unterfangen, das durch die veränderten Rahmenbedingungen des Literaturbetriebs in den 1970er Jahren erschwert wurde. Über die „Wiener Gruppe“ der 1950er Jahre und die „Grazer Gruppe“ ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre hatte sich bekanntlich ein neues Paradigma sprachkritisch-experimenteller Literatur konstituiert, das eine eher konservativ-traditionalistische Autorengeneration mit herkömmlichen literarästhetischen Auffassungen gehörig unter Druck setzte. Verlagsinteressen, Preisverleihungen, mediale Vermittlung und das Publikumsinteresse hatten sich innerhalb weniger Jahre – nach einigen Rückzugsgefechten der Etablierten – umorientiert. Jene Autoren und Autorinnen, die in der Aufbruchsstimmung der Kreisky-Ära den Hautgout abgestandener Gestrigkeit verströmten, wurden für die literarische Öffentlichkeit zunehmend irrelevant und zogen sich nicht selten verbittert zurück. Von der Generation der nach 1945 zu (unterschiedlicher) Bekanntheit aufgestiegenen Lyriker und Lyrikerinnen waren es nach dem Tod von Celan und Bachmann vor allem Jandl und Mayröcker, welche die erworbene Reputation zu verteidigen oder auszubauen wussten, wobei sich als Bindeglied zwischen diesen vier Literaturikonen eine Problematisierung von Sprache als einem Erkenntnis- und Darstellungsmittel festhalten lässt – eine sprachkritische Grundierung, die bei Doris Mühringer nicht feststellbar ist.

1973 keimt kurzfristig die Hoffnung auf, im renommiertesten deutschen Autorenverlag, bei Suhrkamp, unterzukommen:

Das Manus zu Gedichte III liegt jetzt bei Suhrkamp. [Janko] Musulin hat es dem [Siegfried] Unseld gegeben, und U. soll sich positiv geäußert haben. Bei der nächsten Verlagskonferenz soll darüber beschlossen werden. Wenn sie den richtigen Riecher für die Umkehr im Trend haben, werden sie es bringen, aber ich habe wenig Hoffnung.

Zur großen Enttäuschung Mühringers lehnt der Verlag die Publikation letztendlich ab, und so erscheint der Band erst drei Jahre später im Styria-Verlag, in dem dann noch weitere Bände verlegt werden.

Bereits ein halbes Jahr vor der Suhrkamp-Enttäuschung findet sich im Brief an Beidl-Perfahl ein trotziges Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg:

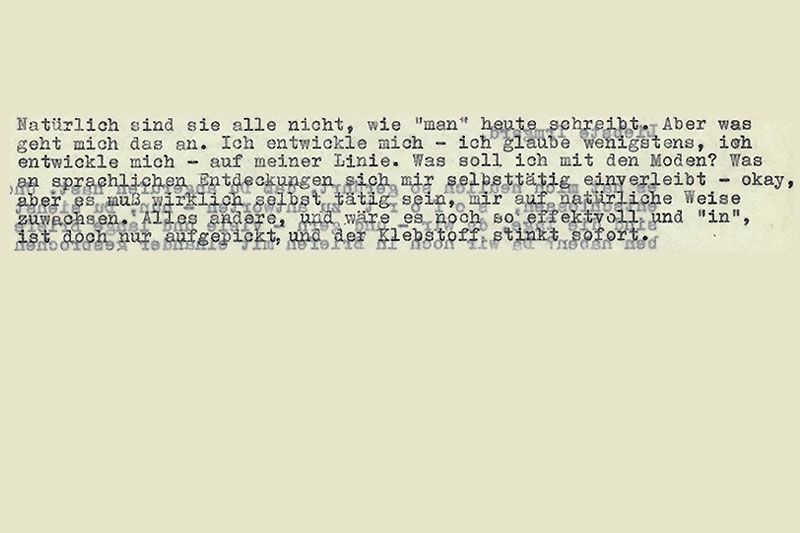

Ich entwickle mich – ich glaube wenigstens, ich entwickle mich – auf meiner Linie. Was soll ich mit den Moden? Was an sprachlichen Entdeckungen sich mir sprachlich einverleibt – okay, aber es muß wirklich selbst tätig sein, mir auf natürliche Weise zuwachsen. Alles andere, und wäre es noch so effektvoll und ,in‘, ist doch nur aufgepickt, und der Klebstoff stinkt sofort.

Im Gegensatz zu jener von der „Wiener Gruppe“ inaugurierten Vorstellung vom Autor als Ingenieur, der das vorhandene Sprachmaterial intentional und häufig nach mathematischen Anleitungen zu einem künstlichen sprachlichen Objekt zusammenkleistert, das gewohnte Vorstellungs- und Interpretationsrituale aufbricht und möglicherweise den Sprachkäfig für Momente öffnet, sieht sich Mühringer als zunächst passives Objekt, das vom Gedicht überrascht und quasi überwältigt wird. Den Entstehungsprozess eines Gedichts betrachtet sie als Folge einer Überwältigung, die den Schreibenden in eine Art Halbtrance versetzt. Die korrekte sprachliche Manifestation dieser momenthaften Eingebung ist dann Produkt eines in Ausnahmefällen sofort abgeschlossenen oder auch jahrelangen andauernden Sedimentierungsprozesses, der erst zu einem Abschluss kommt, wenn die Homöostase zwischen Anforderung und Ausführung erreicht ist, wenn also die sprachliche Fixierung in Lexik, Rhythmus und Bildgebung eine genaue Entsprechung des Vorstellungsinhalts gewährleistet. Mühringer glaubt über einen inneren Kompass bei ihrer Suche nach dem „richtigen Wort“ zu verfügen, der sie auch bei der Beurteilung von Manuskripten vieler junger Lyriker und Lyrikerinnen leitete, die sich über die Jahre an sie als „Geheimtipp“ wandten, wobei der intensive Austausch auch Arbeiten für die jeweiligen Ausbildungsinstitutionen zur Folge hatte, etwa von Gertrude Grossegger (Hausarbeit 1977) oder Christian Loidl (Dissertation 1983). Für die Autorin hatte ihre relativ zurückgezogene „Nischenexistenz“ jedenfalls durchaus ein attraktives Angebot für die Schriftstelleridentität und die soziale Positionierung im Köcher, dies umso mehr, wenn Erfolglosigkeit und Nichtbeachtung als tapfere Widerständigkeit gegen das Diktat modischer Aktualität, als moralische Überlegenheit gelten.

Gerhard Fuchs

Am Mittwoch, 9.10.2019, findet in der Reihe „Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945“ um 19 Uhr im Literaturhaus Graz eine Veranstaltung zu Doris Mühringers Werkausgabe „Es verirrt sich die Zeit“ (2005) statt.

Lesung und Kommentar: Andrea Grill.

Vortrag: Gerhard Fuchs.

Anschließend Gespräch mit Klaus Kastberger.