„Sich an die Automation der Schrift ausliefern“

789 Tagebücher von Matjaž Grilj

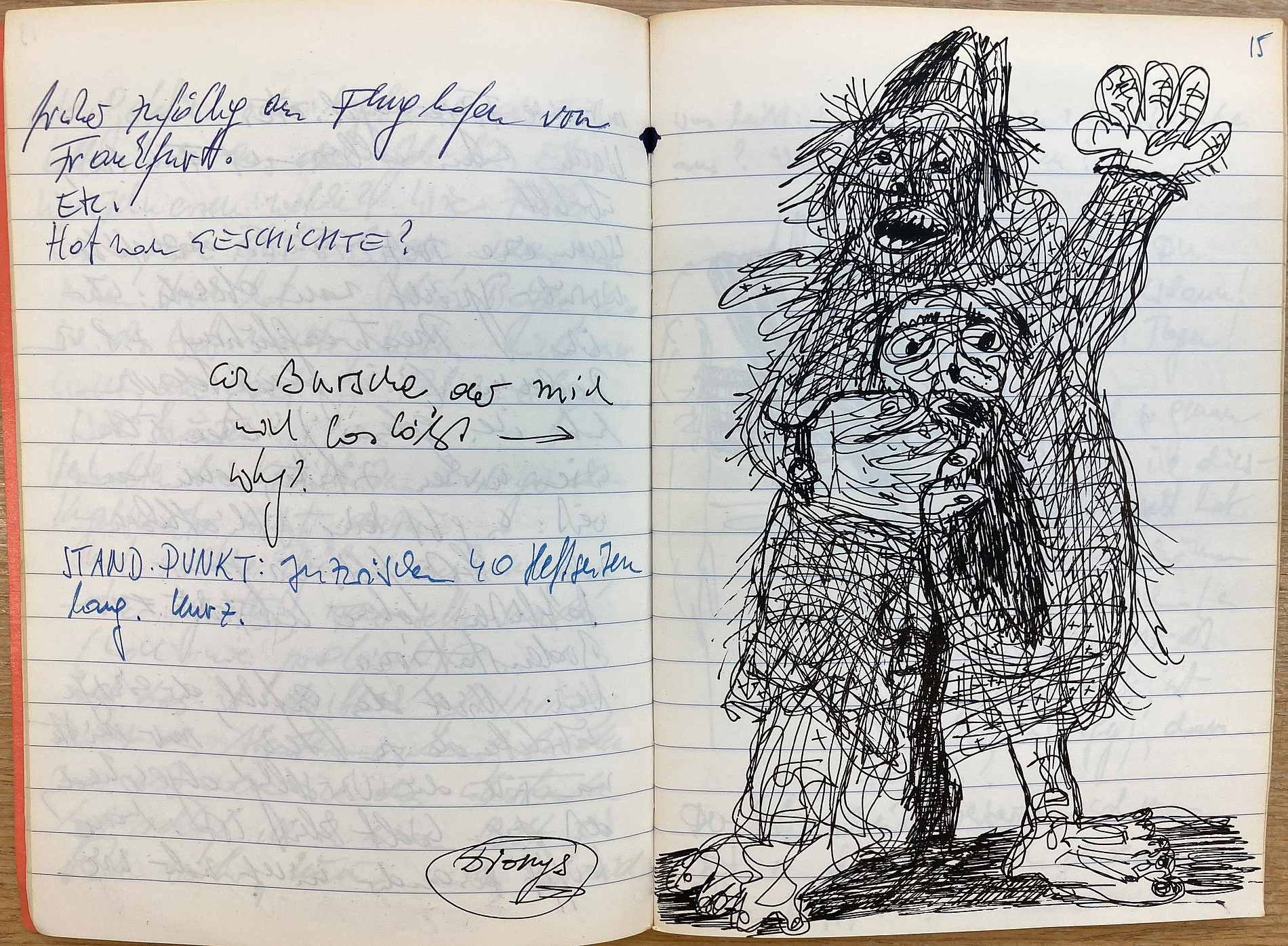

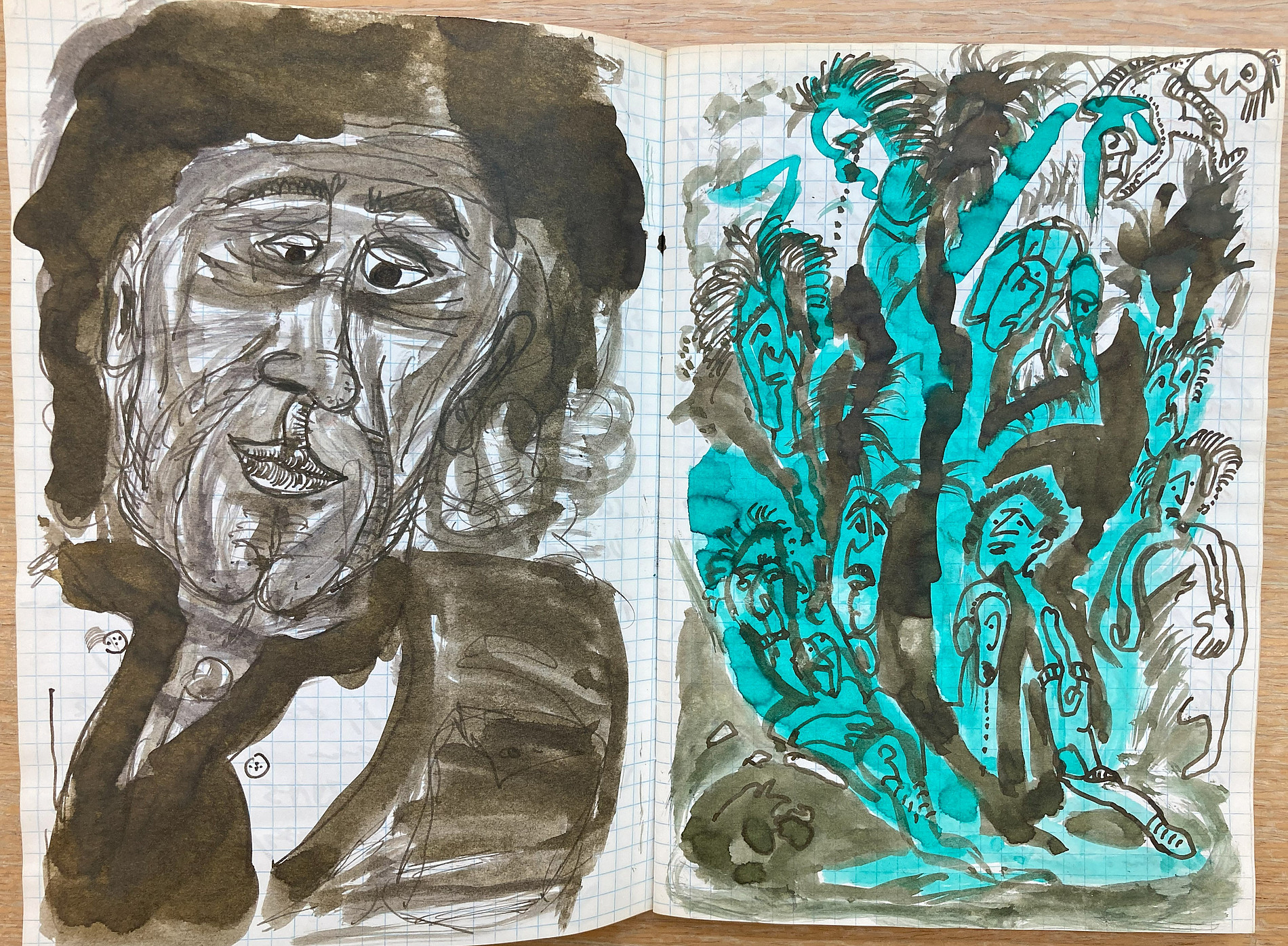

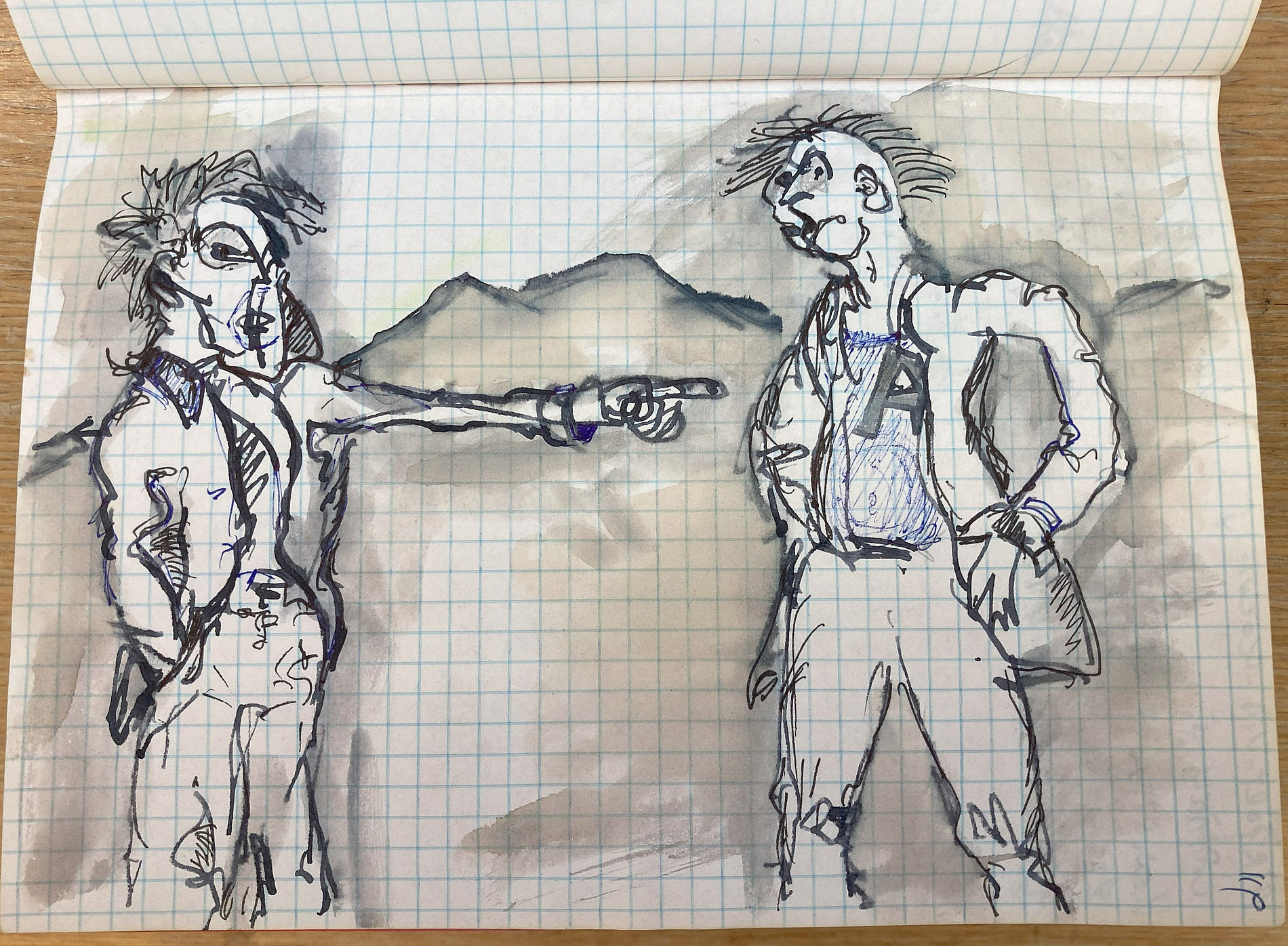

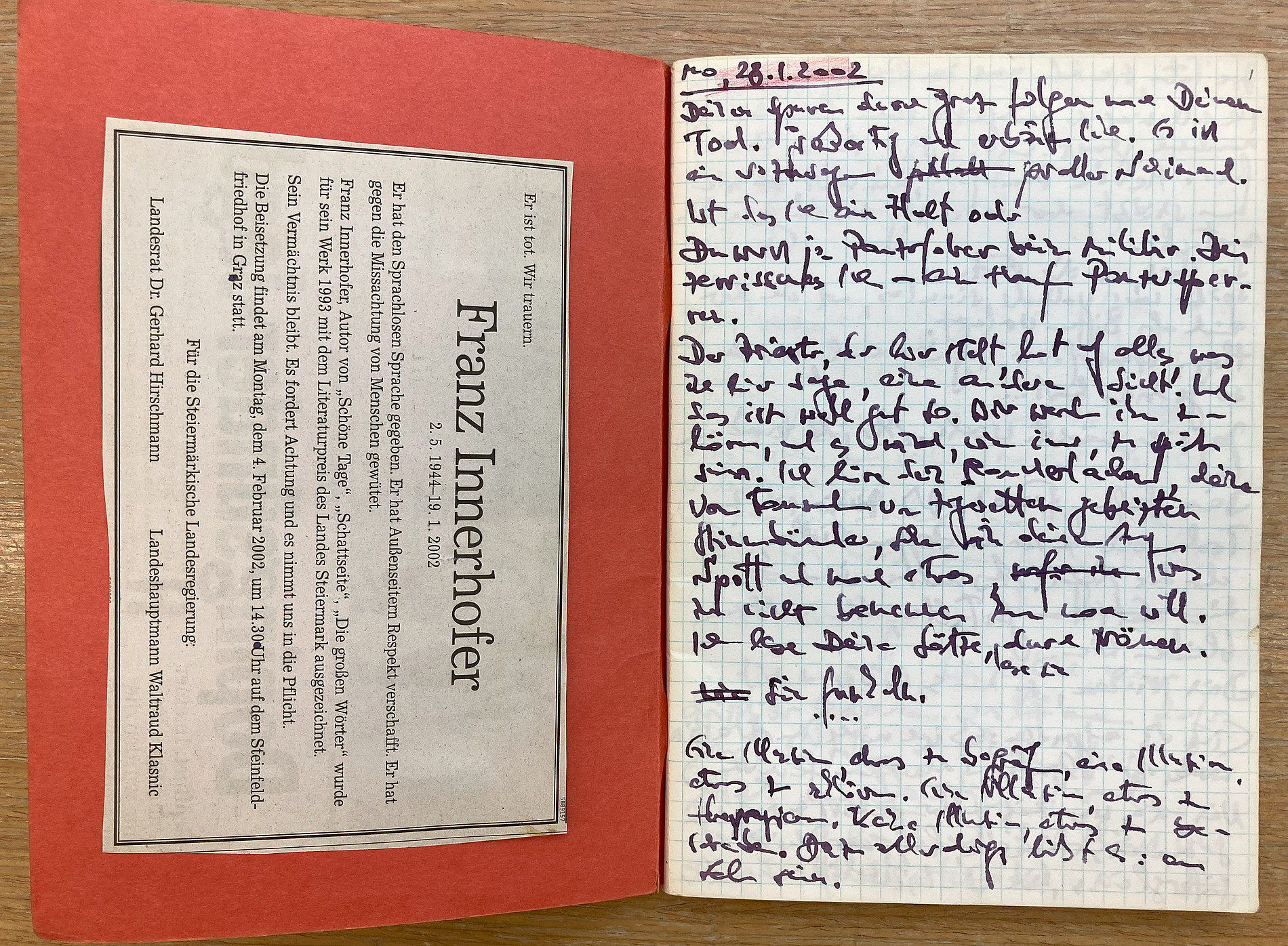

Tagebücher aus dem Nachlass Matjaz Grilj (FNI-GRILJ), 642 orange A5-Schulhefte, 147 schwarze A6-Notizbücher verschiedener Hersteller; Abbildungen aus den Heften Nr. 105 v. 1982 (S. 14f.), Nr. 300 v. 1987 (S. 26f.), Nr. 575 v. 1996 (S. 119) und Nr. 661 v. 2002 (S. 1).

„Das Tagebuch ist, wie das Leben selber, keine geschlossene Form, sondern immer offen, immer im Werden“, schreibt Donald G. Daviau einleitend über Österreichische Tagebuchschriftsteller: „Es fängt willkürlich irgendwann an und hört ebenso zufällig auf.“1 Wenn man sich die Tagebücher von Matjaž Grilj (1954–2020) ansieht, die das Franz-Nabl-Institut mit dem Nachlass des Schriftstellers erworben hat, dann trifft wohl die erste Feststellung über variable Form und stetiges Werden zu, die zweite aber mitnichten. Griljs Tagebuch beginnt nicht irgendwann und es endet nicht willkürlich, sondern es begleitet das gesamte Erwachsenenleben des Schriftstellers, der unter dem Pseudonym Max Gad als Dramatiker und außerdem als Redakteur, Kolumnist und streitbarer Proponent des kulturellen Lebens in Graz aktiv war. Das erste erhaltene Heft aus dem Jahr 1974 füllt der Neuzehnjährige während seiner später abgebrochenen Lehrerausbildung, im letzten Notizbuch 2020 schreibt er bis wenige Tage vor seinem Tod. 789 Tagebücher sind so zusammengekommen, akkurat von 6 bis 820 nummeriert und bis auf die ersten paar, die Grilj früh entsorgt hat (vgl. 25/70f.2), vollständig; Abweichungen gibt es nur in der Nummerierung mit einem Zahlendreher und wenigen doppelten und fehlenden Nummern. So füllt Grilj bis 2003 642 orange Schulhefte, deren ungerade Seiten er von Hand nummeriert, bevor er auf eine Zählung nach Absätzen und auf kleine, schwarze Notizbücher umsteigt, von denen schließlich 147 zusammenkommen.

Form und Inhalt der Tagebucheintragungen verändern sich nicht nur im Lauf der Jahrzehnte, sondern auch mit Schreibmaterial und Schreibsituation. Grilj schreibt in Kaffeehäusern, in seinem Arbeitszimmer und gelegentlich auch im Büro, er schreibt nüchterne Resümees und direkt im Erlebnis und in der Emotion. Hat er im Büro keine Füllfeder mit, schreibt er auch schon mal mit Bleistift (vgl. 420/64), und als die bevorzugte Montblanc kaputt ist, beklagt er die zur kleineren Schrift verleitende Pelikan – „ich bin eingestellt auf große Gesten, die ins Leere gehen“ (663/13). Immer wieder enthalten die Hefte Zeichnungen, meist mit der Feder, manchmal auch koloriert, und phasenweise sind sie durchsetzt mit Zeitungsausschnitten, die Grilj vorab in die noch leeren Hefte klebt und die als „Anregungen, ‚Beweise bzw. Indizien‘ oder Füllsel für noch geplante Arbeiten“ (25/73) gedacht, aber oft nicht direkt auf den umlaufenden Text bezogen sind. Später klebt Grilj auch Computerausdrucke ein und überlegt, Vorteile digitaler Überarbeitung auch für sein Tagebuch zu nutzen, wobei die besondere Rolle dieser handschriftlichen Aufzeichnungen deutlich wird: „das zuerst Hingeschriebene ist Material & Versuchsanordnung; man breitet die Worte erst aus wie ein Handwerker das Holz, die Schrauben, den Leim. Dann wird zusammengesetzt, umgebaut, poliert, zerlegt. Irgendwann geht es. Im Heft laß ich fast immer die erste Variante stehen.“ (670/281)

Das Schreiben der Tagebücher hat für Grilj mehrere Funktionen, die die Inhalte prägen. Einerseits dienen sie eben als „Material & Versuchsanordnung“ für literarische Projekte, andererseits spielt das Schreiben als solches eine Rolle. „Notizen über geführte Gespräche, Auszüge aus Berichten, essayistische Exkurse, lyrische Einschübe oder aphoristisch formulierte Gedanken“3 gehören zum Standardrepertoire von Tagebüchern, die sich neben zahllosen Plänen, Projekten und Zeichnungen auch hier finden, zugleich dienen sie als „Speicher dichterischer Materialien“4. Oder mit Griljs leicht ironisierten Worten: „Material, sag ich, Material sammeln für später, für DIE Geschichte, für DEN Roman, für DIE Leistung […]. Leben, sag ich, ist nichts anderes als Materialsammeln“ (34/9). Dass das eine ambivalente Sache ist, ist klar, werden viele Projekte in Tagebüchern doch „nicht nur konzipiert, sondern für immer begraben“5. Auch Grilj befällt angesichts der Schreibpläne und Entwürfe im Tagebuch immer wieder blankes „Entsetzen: was hab ich alles vorgehabt, was hab ich begonnen, und was ist dabei konkret herausgekommen!“ (24/93).

Vom Schreiben der Tagebücher erhofft sich der Autor dennoch positive Effekte für das literarische Werk, nämlich neben der Selbstvergewisserung als Schreibender „einen Arbeitsauftrieb“ (24/96) und beflügelnde Erfolgserlebnisse: „Ist ja eine hübsche Notiz. Könnte doch brauchbar sein, könnte gute Laune schaffen, könnte weitere Notizen nach sich ziehen – das ist der Schopf, an dem man sich aus dem Sumpf ziehen kann.“ (664/23) Dabei geht es letztlich weniger um konkrete Inhalte,6 um „kontinuierliche & für später brauchbare Darstellung von Anekdoten, Erlebnissen und Wieder-1x-Plänen“, als vielmehr um den Akt des Schreibens selbst, „um spontanes Schreiben, um seine momentweise Notwendigkeit“ (150/1). „Sich an die Automation der Schrift ausliefern & schauen, was sie bringt“ (329/88), beschreibt Grilj das, und er verschweigt auch die psychologische Komponente dieses Vorgangs nicht, dienen Tagebücher doch stets auch als „Ventil momentaner Spannungen“7. Die Hefte, räumt er früh ein, seien „verurteilt zu schlucken, was ich sonst nirgendwo loswerden kann“ (54/32), und das Tagebuchschreiben zeigt sich auch als Effekt existenzieller Unzufriedenheit, das im Wohlbefinden eine Grenze hat: „Sobald ich zu jammern aufhöre, verstumme ich.“ (34/91) So lässt sich die penible Führung, Sammlung und Nummerierung der Tagebücher auch als Instrument der Lebensbewältigung verstehen, was Grilj eloquent auf den Punkt bringt: „Die TB werden, sobald vollgeschrieben, WEGgestellt, […] was hier geschrieben steht, ist mehr nieder- als aufgeschrieben. Es ist weggeschrieben.“ (674/253).

„Ein Spezifikum der Gattung Tagebuch besteht darin, dass Diaristen immer wieder über ihr Medium reflektieren bzw. ihr Tagebuchführen mit dem anderer Diaristen vergleichen.“8 Das gilt auch für Grilj, der früh die berühmten Tagebücher Montherlants („lächerlich, wenn die Leute in ihre TB gescheite Binsenweisheiten setzten“, 17/21) oder Kafkas („so peinlich, das Persönlichste dieses Menschen zu betasten“, 22/43) liest und kritisch kommentiert. Noch kritischer fallen die Bemerkungen zum eigenen Tagebuch aus, das er über die Jahre immer wieder zur Hand nimmt und dessen Lektüre Anlass zu „Depression“ (420/2), „Entsetzen“ (468/75), „Verzweiflung“ (659/78) und „Scham“ (663/18) ist. Lektüreerlebnisse finden sich auch in veröffentlichten Texten, wo sie als Anlass für ein Gedicht9 oder eine Glosse zum ‚Tag des Tagebuchs‘ fungieren, die die ernüchterte Erkenntnis festhält: „Es gibt keinen peinlicheren Kerl als den, der ich gestern war.“10

Mit der eigenen Beurteilung des Tagebuchs gehen auch Vorstellungen von dessen Veröffentlichung oder Vernichtung einher. Besteht der junge Autor für den Fall seines baldigen Todes noch wiederholt auf eine unverzügliche, unveränderte Publikation inklusive aller Namen, eventueller Beleidigungen und Fehlurteile (vgl. 14/88f., 16/46, 25/72), treten später Vernichtungsphantasien in den Vordergrund. Das Wegschmeißen der Tagebücher wird zum ebenso wiederholt imaginierten Projekt (vgl. 460/22, 461/84, 663/10). Restlos wird die Idee, das Tagebuch könne in Form gebracht „erscheinen & den Erben nützlich sein“ (670/4), aber nicht aufgegeben und vor der Vernichtung bleibt stets die Frage: „Was davon ist brauchbar wofür“? (663/17)

Anders als die vorliegenden Objekte, ihre Entstehung und Hintergründe, ist der Inhalt des umfangreichen Tagebuchwerks in aller Kürze kaum zu fassen. Zu umfangreichen literarischen Entwürfen, Ideen und Projekten kommt viel Privates, Prinzipielles und Existenzielles. Immer wieder berichtet Grilj aber auch von Treffen mit Schriftstellern und Kulturarbeiter:innen. Mit „Treff“ oder „Zufallstreff“ leitet er Passagen über Begegnungen ein (gelegentlich verbunden mit „Suff“), die ihn mitten in der literarischen Szene von Graz zeigen. In der Weinstube mit Gunter Falk und Gerhard Roth fürchtet der Neunzehnjährige wegen ähnlicher Dramenkonzepte Schmähungen als Plagiator (vgl. 6/34f.), eine Vorstandssitzung im Forum Stadtpark 1975 kommentiert er kritisch („Kolleritsch hat ein Spiel gespielt: […] ‚Forum c’est moi!‘“, 14/7) und von der Nabl-Preisverleihung an Elias Canetti, bei der das Publikum im Redoutensaal nach vorne gebeten wird („das geht doch nicht, Preisverleihung mit verstreutem Publikum“) bleibt nicht nur die musikalische Qualität („Die Streicher spielen, als haßten sie alle im Saal.“) in Erinnerung, sondern auch das Ende nach Canettis Rede („Plötzlich ist es aus, man ist nicht ganz zufrieden mit ihm. Man geht.“ 22/40ff.). Bei einem „Treff mit Schlick“ gibt es Neuigkeiten rund ums Wiener Burgtheater („Bauer sollte in die Anti-Peymann-Front geholt werden, lehnte ab“, 298/99f.) und Magic Afternoon erlebt Grilj 1987 nicht nur alkoholbedingt derangiert, sondern auch als enttäuschend gealtert: „Das Stück, das den Ruhm von Graz als heimliche Literaturhauptstadt begründete, entpuppt sich nun als Seifenblase“, die Luft sei raus, „der gehabte Zorn ist putzig, fast lächerlich“ (312/1). Gemeinsam mit Bauer, Schlick und Marin Petko wird er im Forum Stadtpark mit Säure beschüttet („Michenthaler, der Wahnsinnige“, 465/51) und als Mitbegründer der Lord Jim Loge findet er sich in den Streitigkeiten um die verhinderte Singapur-Reise wieder („Der Wirbel um die Loge belästigt mich mehr als mir paßt.“ 465/61). Jahre später erfährt er, warum Walter Grond „an jenem Abend, als Roth mich niederschlug im Wirtshaus & er ganz fasziniert zusah“, einen „perversen Abend in der Pathologie“ verbracht hat (473/102), und so manche literarische Bemerkung wird aus dritter Hand kolportiert („Ossi Wiener hätt gesagt, die Hälfte or [= oder] zwei Drittel vom Werk Falks könne man wegschmeißen – der Rest aber sei Weltliteratur.“ 319/65). Besonders eindrücklich wird das Tagebuch nach dem Tod Franz Innerhofers. Seitenlang ringt Grilj mit dem Schicksal des Freundes und mit diesem selbst: „Deine Ausreden: daß du Feldforschung betreibst, die haben dir nicht 1x die größten Deppen abgenommen.“ (661/97) Grilj liest Innerhofers Bücher, folgt seinen Spuren durch Graz und erprobt Varianten der berührenden Schlussbemerkung seiner Grabrede11 über das Funkeln der durch Tränen gelesenen Sätze (vgl. 662/1–4).

Grilj, der sich als „desinteressierter Archivar [s]einer selbst“12 bezeichnet, hat mit seinen Tagebüchern, die jetzt im Archiv verwahrt werden, eine umfangreiche Dokumentation zu seinen Vorstellungen, Plänen und seiner literarischen Arbeit, aber auch zu Momenten des nicht nur gloriosen Lebens, auch des literarischen Lebens in Graz geschaffen. Sie enthalten selbst funkelnde Sätze („Bin ich eine Sollbruchstelle oder Kitt?“, 420/63; „Mein Fehler: nie im Tun, immer im Nein.“ 670/13) und einen angesichts der Omnipräsenz des Tagebuchschreibens nachvollziehbaren „Traum, in dem ich das Tagebuch fälschte. Sah mir selber über die Schulter, sah die Hand was schreiben, weiß nimmer was, sagte laut: stimmt ja nicht, stimmt alles nicht!“ (465/87)

Stefan Alker-Windbichler

1 Donald G. Daviau: Vorwort. In: Österreichische Tagebuchschriftsteller. Hrsg. von D. G. D. Wien: Edition Atelier 1994, S. i–viii, hier S. i.

2 Zitate aus den Tagebüchern erfolgen im Fließtext mit Nummer und Seitenzahl.

3 Rüdiger Görner: Tagebuch. In: Handbuch der literarischen Gattungen. Hrsg. von Dieter Lamping. Stuttgart: Kröner 2009, S. 703–710, hier S. 703.

4 Peter Boerner: Tagebuch. Stuttgart: Metzler 1969. (= Sammlung Metzler. 85.) S. 23.

5 Boerner, Tagebuch, S.24.

6 „es kommt nicht auf den Inhalt an, nur auf das Schreiben selbst“ (665/3).

7 Boerner, Tagebuch, S. 20.

8 Görner, Tagebuch, S. 708.

9 Vgl. Mathias Grilj: Erst nichts und dann alles. Protokolle. Graz: Edition Keiper 2009, S. 184.

10 Mathias Grilj: Die Sonne geht auf. Geschichten. Graz: Leykam 2013, S. 96.

11 Vgl. Mathias Grilj: Addio, poeta! Für Franz Innerhofer. In: M. G.: Für Euch. Reden zu Toten, Reden zur Kunst, Reden zu Festen. Graz: Leykam 2014, S. 7–10. Zuerst in: manuskripte (2002), H. 155, S. 122.

12 Grilj, Für Euch, S. 237.