DIS/KONTINUITÄTEN: Eine Lesung Hannelore Valencaks in Wien 1966

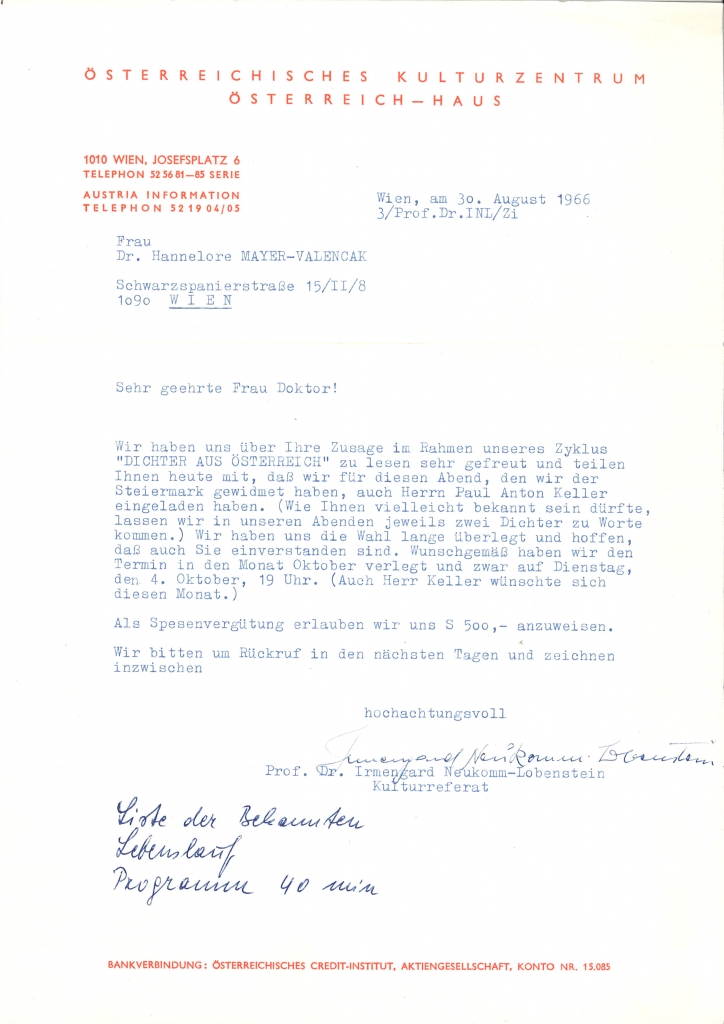

Brief von Prof. Dr. Irmengard Neukomm-Lobenstein (Österreichisches Kulturzentrum Österreich-Haus, Wien) an Hannelore Mayer-Valencak vom 30. August 1966, Box 18; „Vita“, hs. Manuskript, 64 Bl., o. D., Box 12, FNI-Valencak.

Im August 1966 schrieb Irmengard Neukomm-Lobenstein (1912–1990) in ihrer Funktion als Kulturreferentin des Österreichischen Kulturzentrums – Österreich Haus am Wiener Josefsplatz an Hannelore Valencak (1929–2004), deren Nachlass sich am Franz Nabl-Institut für Literaturforschung befindet, bezüglich einer Lesung im Rahmen des Zyklus „Dichter aus Österreich“. Valencak sollte den Auftritt im Oktober desselben Jahres gemeinsam mit ihrem ‚Landsmann‘ Paul Anton Keller (1907–1976) bestreiten. Lobenstein, während der Besatzungszeit Leiterin der Musikabteilung des US-amerikanischen Senders „Rot-Weiß-Rot“, hatte anlässlich dieses dem Bundesland Steiermark gewidmeten Zyklus auch Franz Nabl eingeladen, der im Mai aus eigenen Werken gelesen hatte.

Die Zusammensetzung der Lesung ist hinsichtlich der personellen Auswahl frappierend, denn sie markiert die ‚Ungleichzeitigkeiten‘ im österreichischen Literaturbetrieb nach 1945 überdeutlich. Literaturgeschichtlich wird mit dem Jahr 1966 ein Paradigmenwechsel angenommen, u. a. mit dem Auftreten Peter Handkes vor der Gruppe 47 in Princeton (New Jersey, USA) oder dem Tod Heimito von Doderers im Dezember. Die Kontinuitäten und Diskontinuitäten im österreichischen Literaturbetrieb sind aber gerade durch jene Generationen markiert, die in der Nachkriegszeit hinsichtlich ideologischer und damit verbundener ästhetischer Kategorien aufeinanderprallten und eine literarische ‚Parallelgesellschaft‘ abseits der Avantgarde etablierten.

Geboren im südsteirischen Radkersburg, war Keller bereits 1933 der (damals in Österreich illegalen) NSDAP beigetreten und Mitglied der NS-Tarnorganisation „Bund der deutschen Schriftsteller Österreichs“. Von 1939 bis 1945 reüssierte er als Leiter der Reichsschrifttumskammer für die Steiermark, stand in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf der „Liste der gesperrten Autoren und Bücher“, bevor er als „minderbelastet“ eingestuft und als ÖVP-Mitglied wieder an seine literarischen Erfolge anknüpfen konnte.

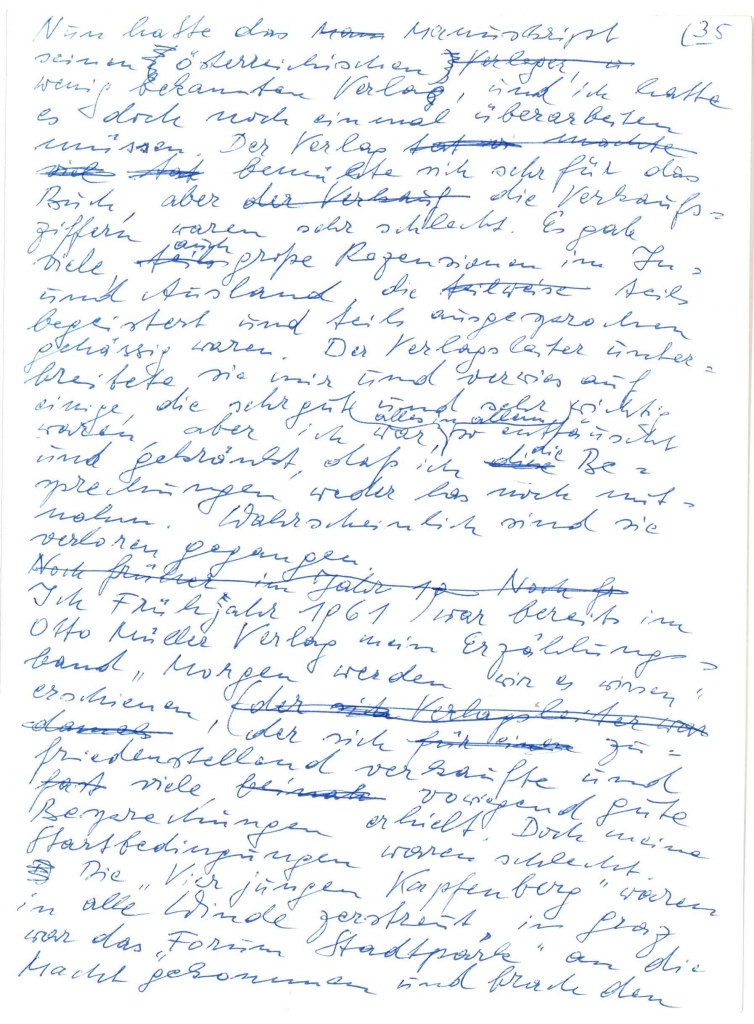

Dagegen blieb Valencak – trotz zahlreicher Preise und Auszeichnungen (u. a. Rosegger-Preis des Landes Steiermark, 1966) sowie Förderung durch u. a. Hans Weigel („Stimmen der Gegenwart“), Rudolf Felmayer („Tür an Tür“) und Otto Hofmann-Wellenhoff („Vier junge Kapfenberger“) – im Literaturbetrieb eine Außenseiterin. Erst ab Mitte der 1970er Jahre konnte sie von ihren Veröffentlichungen leben und den bürgerlichen Beruf als Patentsachbearbeiterin aufgeben.

Keller, der seine antimodernistischen Werke in Form von heimatverbundenen Erzählungen, Lyrik und Anekdoten, die auch nach 1945 von der nationalsozialistischen „Blut- und Boden-Ideologie“ zehrten, vor allem in steirischen Verlagen veröffentlichte (u. a. Leykam, Stiasny), konnte sich nicht nur guter Vernetzung erfreuen, u. a. als Teilnehmer der Ersten Grazer Dichterwoche (1949) oder der Pürgger Dichterwochen (1953), sondern auch kulturpolitischer Unterstützung erfreuen, z. B. als Preisträger des Rosegger-Preises des Landes Steiermark (1955). Die Kontinuitäten zeigen sich auch darin, dass Keller noch im Jahr seines Todes die der Literatur von 1938 bis 1945 gewidmete Sektion der Steiermärkischen Landesausstellung kuratierte, die naturgemäß keine kritische Aufarbeitung dieser Jahre darstellte.

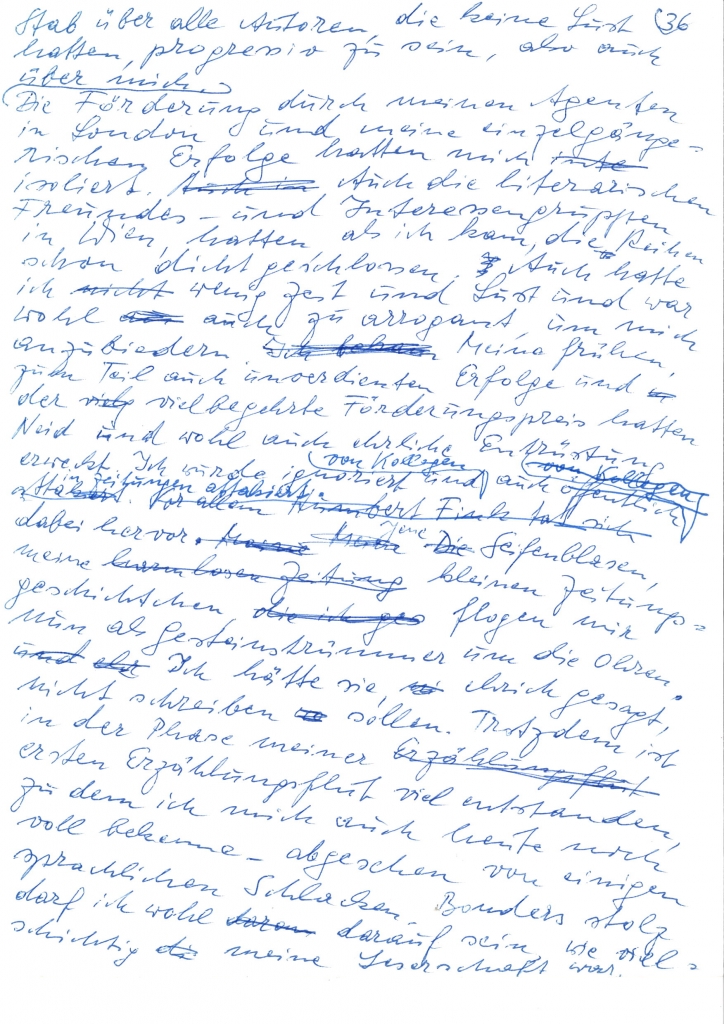

Die im Kapfenberger Arbeitermilieu aufgewachsene Hannelore Valencak hatte an der Universität Graz in Physik promoviert und 1961 ihren (oftmals umgearbeiteten) Debütroman Die Höhlen Noahs im Wiener Wollzeilen Verlag vorgelegt. Der Roman, nicht nur hinsichtlich des Erscheinungsjahrs, sondern auch thematisch mit Marlen Haushofers Die Wand (1963) verwandt, stieß anlässlich einer Lesung im Grazer Forum Stadtpark auf wenig Begeisterung. Das Forum „brach den Stab über alle Autoren, die keine Lust hatten, progressiv zu sein, also auch über mich“, so Valencak in einem autobiographischen Text, den Gerhard Fuchs im Rahmen einer bio-bibliographischen Umfrage des Franz Nabl-Instituts erhielt, die insgesamt an über 300 steirische Schriftstellerinnen und Schriftsteller erging. Der in den 1960er Jahren vollzogene Paradigmenwechsel und die wirkungsmächtige Avantgarde rund um das Forum Stadtpark oder die „Wiener Gruppe“, die mittlerweile literaturgeschichtlich kanonisiert ist, führte hinsichtlich Valencak dazu, dass ihre Werke über einen längeren Zeitraum dem Vergessen anheimfielen.

Während Keller aus ideologischen Gründen die progressiven Strömungen verweigerte, wovon auch eine in der Zeitschrift „Die Aula“ veröffentlichte Kolumne zeugt, die seine antimodernistischen Ressentiments gegen die avantgardistische Literatur dieser Zeit von Wolfgang Bauer, Peter Handke oder Friederike Mayröcker streute, waren Valencak als „Chronistin der Nachkriegsmisere“ (Evelyne Polt-Heinzl) durch ihre konventionelle Ästhetik Grenzen gesetzt, die eine längerfristige Rezeption verhinderten. Erst in den letzten Jahren setzte mit den Neuauflagen ihrer Romane sowie der Aufnahme des Romans Das Fenster zum Sommer, der 1972 unter dem Titel Zuflucht hinter die Zeit erschienen war, in die Reihe „Grundbücher der österreichischen Literatur nach 1945“ von Klaus Kastberger und Kurt Neumann, eine Wiederentdeckung ein.

Der einzige literaturgeschichtliche Fluchtpunkt beider AutorInnen dürfte wohl nur jene gemeinsame Lesung in Wien im Jahr 1966 gewesen sein.

Stefan Maurer